La semana pasada participé de

PechaKucha Night BARILOCHE. Los eventos

PechaKucha son charlas informales muy cortas, basadas en 20 imágenes proyectadas 20 segundos cada una. La sesión fue en un ambiente muy relajado en una cervecería, y hubo 12 presentaciones de temas muy variados. Los 6 minutos 40 me pasaron volando, y me quedé con la impresión de que había dicho la mitad de lo que quería decir. Así que aquí está todo, para los que estuvieron y para los que no pudieron venir (¡o entrar!).

Yo

podría hablar toda la noche sobre lo que vemos, y sobre lo que no vemos, en imágenes como ésta.

Sobre las

estrellas, las

nebulosas, el

gas fluorescente, el

polvo frío. Las estrellas jóvenes y las estrellas viejas.

Sobre las noches oscuras pasadas bajo el cielo estrellado, sobre la fotografía, sobre lo que se ve por el telescopio…

Pero voy a intentar limitarme a una única cuestión.

A todo el mundo le fascina la astronomía. Por experiencia propia, creo que la razón es que la astronomía, para la gente de la calle pero también para los científicos, es

algo más que una ciencia. Es una manera de sentirnos parte del universo y una oportunidad de comprender nuestro lugar y nuestro rol.

Y lo que quiero transmitirles hoy es algo en particular sobre esta conexión cósmica. Algo que nos dio una nueva perspectiva sobre este asunto.

Se trata de

uno de los descubrimientos fundamentales de la ciencia moderna, y para mí es un descubrimiento tan extraordinario como el descubrimiento de que cada uno de nosotros está genéticamente conectado con cada uno de todos los otros seres vivos que viven o vivieron en el planeta.

Es algo sobre lo que vale la pena reflexionar, algo que debería formar parte del núcleo de nuestra cultura y que creo que todo el mundo debería conocer.

Nadie recibió un premio Nobel por este descubrimiento, o mejor dicho: no hubo un único premio, porque fue el resultado de un

esfuerzo colectivo a mediados del siglo XX.

De todos modos se puede identificar en 1957 este trabajo fundamental que no recibió la cobertura mediática que vemos hoy en día con cada asteroide que pasa cerca de la Tierra.

A lo largo de casi 40 años, empezando con Eddington y culminando con el trabajo de estos

Cuatro Fantásticos (Fowler recibió medio Nobel muchos años después) aprendimos esto que les voy a contar.

Tiene que ver con las estrellas, naturalmente.

Durante el siglo XX se desarrolló

la ciencia del funcionamiento de las

estrellas, que es un logro científico y cultural extraordinario. Es

realmente algo de lo que uno puede sentirse orgulloso aún sin haber

participado, algo central a nuestra cultura, como la música de

Beethoven, o las obras de Miguel Ángel, o el teatro de Shakespeare. Algo

para decir

“pechakucha, qué bueno que está esto”.

Es increíble lo que los astrónomos saben sobre las estrellas, siendo que

están tan extraordinariamente lejos y que viven unas existencias tan

lejos de la escala humana en tamaño y en tiempo.

Claro,

los astrónomos no pueden ir a una estrella y tomar muestras para analizarlas en el laboratorio.

Todo lo que sabemos sobre ellas lo sabemos mirando de lejos con tres instrumentos fundamentales: el instrumento favorito de los astrónomos, el

telescopio, y el que podríamos llamar segundo favorito, el

espectroscopio.

Y naturalmente el

cerebro.

El mejor instrumento que tenemos, que nos permite ver, tocar, escuchar y oler las estrellas, inclusive el interior las estrellas,

con el poder de la física y de la matemática, aunque no podamos tocarlas con nuestras manos.

Y lo que saben los astrónomos hoy en día sobre las estrellas es extraordinario.

Saben de qué están hechas, por qué brillan, cómo nacen, cómo viven sus vidas, cómo se extinguen...

Todo mirándolas de lejos, y gracias a la física y la matemática que nos dan todos los mecanismos para todos los procesos que ocurren en el interior de las estrellas.

Y una parte de esta extraordinaria teoría es el descubrimiento que quiero contarles.

¿De qué estamos hechos?

Durante milenios fue una pregunta filosófica o religiosa. ¿De

barro inspirado por el aliento divino? ¿De

maíz, como dice el Popol Vuh? Cada cultura tuvo su mito favorito de creación, sin mayor sustento que la tradición.

Hoy parece un poco raro, pero aún hasta el siglo XIX se creía que los seres vivos, y los seres humanos en particular, estábamos hechos de una materia distinta de la inanimada.

Claro,

hoy sabemos que estamos hechos del mismo material que todas las demás cosas: de elementos químicos, la misma materia del resto de los seres vivos y los minerales, y también la misma materia de las estrellas.

Si uno quiere saber qué es:

carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno son más del 99% de nuestros átomos, más una pizca de sal y pimienta. Pero esta no es una charla de bioquímica.

La cuestión no es sólo la composición elemental de los seres vivos, de la Tierra, de las estrellas. Sino:

¿De dónde salieron? ¿Cuál es el MECANISMO que produjo esos elementos?

A más de uno le sorprenderá inclusive la pregunta. Espero que a todos les fascine la respuesta.

Los astrónomos descubrieron en las primeras décadas del siglo XX que

en sus orígenes el universo tenía apenas hidrógeno y helio. Nada más, o prácticamente nada más.

Hidrógeno, fenómeno, es más de la mitad de nuestros átomos y el universo lo provee en abundancia.

El helio es químicamente neutral. Lo usamos para inflar globos y para hablar finito.

¿Y el resto? Si no fue creado con el universo, ¿de dónde salió?

El propio universo lo produjo.

Resulta que el Sol y todas las estrellas cumplen

el sueño de los alquimistas. Brillan gracias a que transmutan unos elementos en otros.

Durante millones de años, inclusive miles de millones de años, convierten hidrógeno en helio mediante una

reacción nuclear. La energía de esta reacción es la que hace brillar el Sol, y todas las estrellas que vemos en el cielo.

Pero bueno, helio ya teníamos. Nos sigue faltando el resto de la tabla periódica.

¿Cuando se les acaba el hidrógeno qué pasa?

Ningún problema, dice la estrella, ¡tengo un montón de helio! Ajusto el cinturón y empiezo a convertir helio en

carbono,

oxígeno y

nitrógeno.

Son reacciones mucho más raras, más difíciles de producir, y ocurren durante tiempos más breves, pero las estrellas se las arreglan y acaban produciendo suficiente carbono, nitrógeno y oxígeno.

La inmensa mayoría de las estrellas, las estrellas como el Sol, no pasan del carbono, oxígeno y nitrógeno. No pesan lo suficiente para seguir ajustándose a la sucesiva falta de combustibles.

Al final de sus vidas se hinchan prodigiosamente, se vuelven gigantes. Y finalmente todo

el material que forjaron se disipa formando una nube como la de esta imagen. Material que regresa reciclado a la nube de gas y polvo de la galaxia, para formar nuevas estrellas y planetas.

Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno: la materia de la que estamos hechos en un 99%.

Las estrellas más pesadas hacen el trabajo pesado.

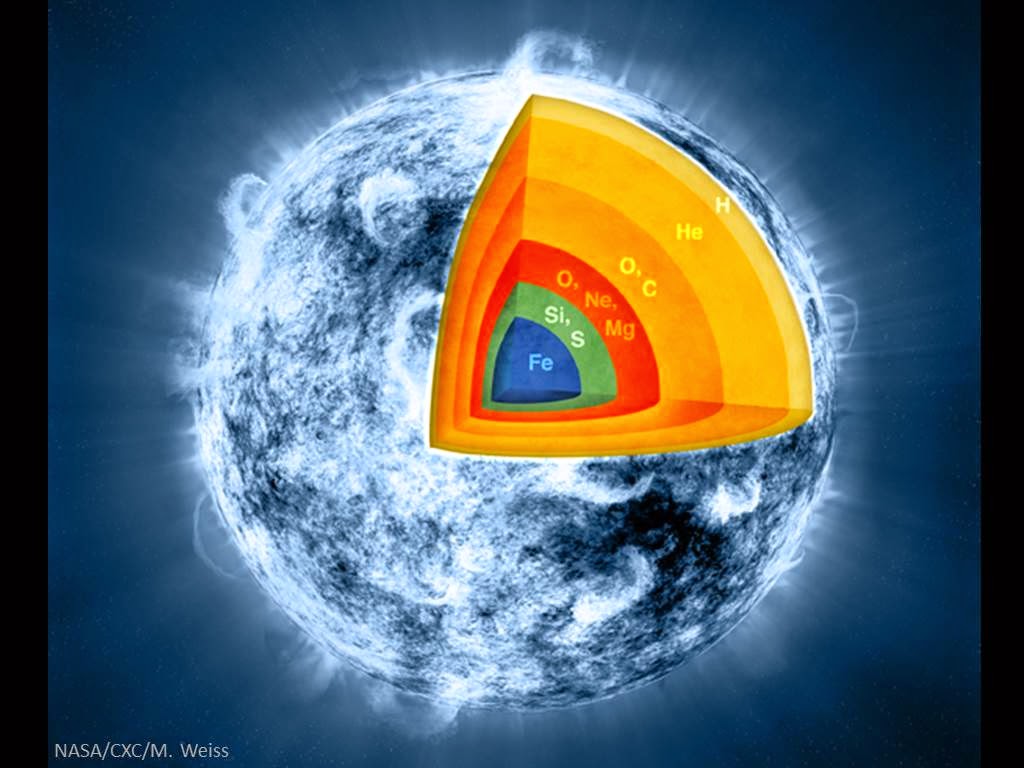

En una sucesión de ajustes, cada vez más rápidos y cada vez más frenéticos, a medida que se acaba un combustible se vuelven a comprimir y pasan a otro.

¡Pam pam pam! van llenando la tabla periódica en un universo que apenas tenía hidrógeno y helio…

Ajusto el cinturón un poco más, uso lo que tengo, y empiezo a convertirlo en

sílice,

neón,

magnesio,

azufre... elementos cada vez más pesados.

Inclusive

el material del que están hechos los sueños: cloro, sodio y potasio, que necesitamos para el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central…

Pero tampoco alcanzan a llenar toda la tabla periódica.

Cuando llegan al hierro no hay ajuste que valga.

Ni la estrella más pesada puede sacar energía del hierro. En el centro se termina formando una inmensa esfera de hierro puro, rodeada por capas como de cebolla de elementos ordenados según su peso.

De golpe, en un santiamén, todo se detiene. Todos los combustibles nucleares se agotaron.

El horno nuclear se apaga.

La energía que mantenía inflada la esfera de gas hirviente deja de fluir. Es como cuando el Coyote queda suspendido en el aire por un instante: nada lo sostiene, y

sólo le queda caer.

La estrella cae sobre sí misma con tremenda violencia. En el centro hay una bola de hierro que se niega a fusionarse. Las capas exteriores sólo pueden rebotar contra el núcleo.

Y en el santiamén siguiente la estrella se destroza a sí misma en una explosión descomunal, una supernova.

Una explosión descomunal en la que

se producen todo el resto de los elementos de la tabla periódica.

Apenas en el violento instante final de la existencia de una estrella superpesada.

Ese es el mecanismo. Está buenísimo, pero

para mí lo extraordinario es el hecho.

Cada uno de nuestros átomos (salvo el hidrógeno): el oxígeno que respiramos, el carbono de nuestros azúcares, el nitrógeno de nuestras proteínas, el hierro de nuestra sangre y de nuestras herramientas, el aluminio de nuestras cacerolas, el fluor de nuestros dientes, el calcio de nuestros huesos, el magnesio de la clorofila, el oro de los anillos, todo,

todo…

Cada uno, CADA UNO de esos átomos, fueron forjados en los núcleos supercalientes de estrellas de generaciones anteriores al Sol.

Las estrellas nacen del gas y el polvo interestelar sembrado por generaciones anteriores. Y al final de sus vidas lo devuelven al medio interestelar.

Somos, literalmente, descendientes de las estrellas. Y, con el tiempo, seremos antepasados de futuras estrellas y planetas.

¿No es extraordinario?

+labels+1+-+S.jpg)

+label+det-+S.jpg)

.jpg)

+.jpg)

+labels+2+-+S.jpg)

+labels+1+-+S.jpg)

+labels.jpg)

+-+S.jpg)

+full+notes+-+S.jpg)