Miramos al cielo, miramos a nuestro alrededor. ¿Qué vemos? El mundo material está hecho de los mismos elementos: los 92 de la tabla periódica. Nosotros, el resto de los animales, las plantas, los minerales, los planetas, las estrellas. Sabemos sus propiedades físicas y químicas. Sabemos de dónde vienen. Sabemos muchísimo sobre ellos. Y sabemos cuánto hay de cada uno. Cuando miramos la bóveda celeste, la Vía Láctea, las estrellas, los planetas, las nebulosas, ¿qué elementos estamos viendo?

Hidrógeno. El hidrógeno está por todos lados. Está aquí desde el origen del universo. Las estrellas infatigablemente lo usan como combustible desde hace 13 mil millones de años, pero hay tanto que todavía abunda. Las tres cuartas partes de la masa de las estrellas y de los planetas gigantes como Júpiter y Saturno son hidrógeno. Cuando la luz de las estrellas lo excita, brilla con el encantador color rojo tan familiar de las fotos astronómicas. Cuando vean fotos astronómicas sin rojo (como los famosos "Pilares de la Creación", del Telescopio Hubble), pueden estar seguros de que los colores no son naturales. ¿Dónde no hay hidrógeno? En pocos lugares: la Luna, por ejemplo, no tiene casi nada. La sal de cocina bien sequita tampoco.

El segundo elemento más abundante es el helio. Sirve para inflar globos y hablar finito, pero no para mucho más. Sólo para ocupar espacio. Y bastante espacio: en una estrella, de la cuarta parte que no es hidrógeno casi todo es helio. Afortunadamente tiene la gentileza de inmolarse convirtiéndose en cosas más útiles, como oxígeno y carbono.

En tercer lugar, el archiconocido oxígeno. Es inmensamente promiscuo y se combina con casi todos los demás elementos. A punto tal que no podemos mirar algo sin ver oxígeno. La Luna, por ejemplo, o Marte: la mitad de sus superficies son de oxígeno. Nuestro cuerpo, por cierto, tiene muchísimo oxígeno. En gran medida formando tercera parte de la substancia más abundante del cosmos: el agua. Hay agua por todos lados: hay vapor de agua en el espacio interestelar y hasta flotando por encima del Sol; hay agua sólida en los incontables cometas más allá de Neptuno, en los anillos de Saturno y en muchos de los satélites de Júpiter y Saturno. En la Tierra, por supuesto, hay abundante agua líquida en la superficie. Y sólida, como la que viene cayendo sobre Bariloche en esta rara primavera. Y gaseosa: el principal gas de invernadero de nuestra atmósfera es el agua, aunque toda la mala prensa se la lleva el dióxido de carbono.

Y hablando del carbono, el carbono ocupa el cuarto lugar. El universo está lleno de carbono. Bueno, no: está lleno de hidrógeno y helio. El oxígeno, el carbono y los demás son apenas una pizca. Pero de la pizca, el carbono forma una buena parte. El carbono es genial: le encanta combinarse con otros carbonos y otros elementos, y formar moléculas enormes. ¡Enormes! Proteínas con decenas de miles de átomos. ¡Polímeros como el ADN, con miles de millones de átomos! Qué sería de nosotros sin el carbono. Polvo, nada más.

En quinto lugar está el nitrógeno. Casi todo lo que respiramos es nitrógeno: es el 78% de nuestra atmósfera. Más el oxígeno, que ocupa un 21%, nos da 99%. ¿Qué es el 1% restante, eh? ¿Cuál es el tercer alemento más abundante de nuestra atmósfera?

Más de uno estará tentado de decir que es el dióxido de carbono, el CO2 de triste fama. Pues no, a pesar de su tenebroso rol en el cambio climático, el CO2 es poquitísimo en el volumen de la atmósfera. Ese 1% es casi todo argón, el sexto elemento del cosmos. El raro argón no era tan raro después de todo. Es el gas que hay adentro de las lamparitas incandescentes (explicarle a los niños qué eran las lamparitas incandescentes).

El resto, los otros 86 elementos de la tabla periódica, son casi nada en el universo. No para nosotros, naturalmente: el cloro, el sodio y el potasio que permiten funcionar el sistema nervioso; el sílice, el aluminio y el magnesio que constituyen el suelo mismo del planeta; los demás metales, de los que tan crucialmente depende nuestra civilización. Mirando al cielo los vemos apenas en las superficies de los planetas rocosos. Una nada en la inmensidad del cosmos.

Y aún así, esos 92 elementos, del hidrógeno al uranio, son apenas una parte de la materia que vemos cuando miramos a nuestro alrededor. Cinco o seis veces más existen en formas que aún no detectamos: probablemente partículas elementales, quizás átomos extrañísimos, constituyendo la conjetural materia oscura, de la cual tenemos apenas evidencia indirecta. ¿Qué será? Hay muchos experimentos tratando de detectar su elusiva substancia. ¡Qué intriga!

La foto del Sol es del Solar Dynamics Observatory. La puesta de Sol sobre Sudamérica fue tomada por la tripulación 27 de la Estación Espacial Internacional.

Mostrando entradas con la etiqueta elementos químicos. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta elementos químicos. Mostrar todas las entradas

01/11/2014

Elemental, querido Watson

02/08/2014

La conexión cósmica

La semana pasada participé de PechaKucha Night BARILOCHE. Los eventos PechaKucha son charlas informales muy cortas, basadas en 20 imágenes proyectadas 20 segundos cada una. La sesión fue en un ambiente muy relajado en una cervecería, y hubo 12 presentaciones de temas muy variados. Los 6 minutos 40 me pasaron volando, y me quedé con la impresión de que había dicho la mitad de lo que quería decir. Así que aquí está todo, para los que estuvieron y para los que no pudieron venir (¡o entrar!).

Yo podría hablar toda la noche sobre lo que vemos, y sobre lo que no vemos, en imágenes como ésta. Sobre las estrellas, las nebulosas, el gas fluorescente, el polvo frío. Las estrellas jóvenes y las estrellas viejas. Sobre las noches oscuras pasadas bajo el cielo estrellado, sobre la fotografía, sobre lo que se ve por el telescopio…

Pero voy a intentar limitarme a una única cuestión.

A todo el mundo le fascina la astronomía. Por experiencia propia, creo que la razón es que la astronomía, para la gente de la calle pero también para los científicos, es algo más que una ciencia. Es una manera de sentirnos parte del universo y una oportunidad de comprender nuestro lugar y nuestro rol.

Y lo que quiero transmitirles hoy es algo en particular sobre esta conexión cósmica. Algo que nos dio una nueva perspectiva sobre este asunto.

Se trata de uno de los descubrimientos fundamentales de la ciencia moderna, y para mí es un descubrimiento tan extraordinario como el descubrimiento de que cada uno de nosotros está genéticamente conectado con cada uno de todos los otros seres vivos que viven o vivieron en el planeta.

Es algo sobre lo que vale la pena reflexionar, algo que debería formar parte del núcleo de nuestra cultura y que creo que todo el mundo debería conocer.

Nadie recibió un premio Nobel por este descubrimiento, o mejor dicho: no hubo un único premio, porque fue el resultado de un esfuerzo colectivo a mediados del siglo XX. De todos modos se puede identificar en 1957 este trabajo fundamental que no recibió la cobertura mediática que vemos hoy en día con cada asteroide que pasa cerca de la Tierra. A lo largo de casi 40 años, empezando con Eddington y culminando con el trabajo de estos Cuatro Fantásticos (Fowler recibió medio Nobel muchos años después) aprendimos esto que les voy a contar.

Tiene que ver con las estrellas, naturalmente. Durante el siglo XX se desarrolló la ciencia del funcionamiento de las estrellas, que es un logro científico y cultural extraordinario. Es realmente algo de lo que uno puede sentirse orgulloso aún sin haber participado, algo central a nuestra cultura, como la música de Beethoven, o las obras de Miguel Ángel, o el teatro de Shakespeare. Algo para decir “pechakucha, qué bueno que está esto”.

Es increíble lo que los astrónomos saben sobre las estrellas, siendo que están tan extraordinariamente lejos y que viven unas existencias tan lejos de la escala humana en tamaño y en tiempo.

Claro, los astrónomos no pueden ir a una estrella y tomar muestras para analizarlas en el laboratorio. Todo lo que sabemos sobre ellas lo sabemos mirando de lejos con tres instrumentos fundamentales: el instrumento favorito de los astrónomos, el telescopio, y el que podríamos llamar segundo favorito, el espectroscopio.

Y naturalmente el cerebro. El mejor instrumento que tenemos, que nos permite ver, tocar, escuchar y oler las estrellas, inclusive el interior las estrellas, con el poder de la física y de la matemática, aunque no podamos tocarlas con nuestras manos.

Y lo que saben los astrónomos hoy en día sobre las estrellas es extraordinario. Saben de qué están hechas, por qué brillan, cómo nacen, cómo viven sus vidas, cómo se extinguen... Todo mirándolas de lejos, y gracias a la física y la matemática que nos dan todos los mecanismos para todos los procesos que ocurren en el interior de las estrellas.

Y una parte de esta extraordinaria teoría es el descubrimiento que quiero contarles.

¿De qué estamos hechos? Durante milenios fue una pregunta filosófica o religiosa. ¿De barro inspirado por el aliento divino? ¿De maíz, como dice el Popol Vuh? Cada cultura tuvo su mito favorito de creación, sin mayor sustento que la tradición. Hoy parece un poco raro, pero aún hasta el siglo XIX se creía que los seres vivos, y los seres humanos en particular, estábamos hechos de una materia distinta de la inanimada.

Claro, hoy sabemos que estamos hechos del mismo material que todas las demás cosas: de elementos químicos, la misma materia del resto de los seres vivos y los minerales, y también la misma materia de las estrellas.

Si uno quiere saber qué es: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno son más del 99% de nuestros átomos, más una pizca de sal y pimienta. Pero esta no es una charla de bioquímica.

La cuestión no es sólo la composición elemental de los seres vivos, de la Tierra, de las estrellas. Sino: ¿De dónde salieron? ¿Cuál es el MECANISMO que produjo esos elementos? A más de uno le sorprenderá inclusive la pregunta. Espero que a todos les fascine la respuesta.

Los astrónomos descubrieron en las primeras décadas del siglo XX que en sus orígenes el universo tenía apenas hidrógeno y helio. Nada más, o prácticamente nada más.

Hidrógeno, fenómeno, es más de la mitad de nuestros átomos y el universo lo provee en abundancia.

El helio es químicamente neutral. Lo usamos para inflar globos y para hablar finito.

¿Y el resto? Si no fue creado con el universo, ¿de dónde salió?

El propio universo lo produjo. Resulta que el Sol y todas las estrellas cumplen el sueño de los alquimistas. Brillan gracias a que transmutan unos elementos en otros. Durante millones de años, inclusive miles de millones de años, convierten hidrógeno en helio mediante una reacción nuclear. La energía de esta reacción es la que hace brillar el Sol, y todas las estrellas que vemos en el cielo.

Pero bueno, helio ya teníamos. Nos sigue faltando el resto de la tabla periódica.

¿Cuando se les acaba el hidrógeno qué pasa? Ningún problema, dice la estrella, ¡tengo un montón de helio! Ajusto el cinturón y empiezo a convertir helio en carbono, oxígeno y nitrógeno. Son reacciones mucho más raras, más difíciles de producir, y ocurren durante tiempos más breves, pero las estrellas se las arreglan y acaban produciendo suficiente carbono, nitrógeno y oxígeno.

La inmensa mayoría de las estrellas, las estrellas como el Sol, no pasan del carbono, oxígeno y nitrógeno. No pesan lo suficiente para seguir ajustándose a la sucesiva falta de combustibles. Al final de sus vidas se hinchan prodigiosamente, se vuelven gigantes. Y finalmente todo el material que forjaron se disipa formando una nube como la de esta imagen. Material que regresa reciclado a la nube de gas y polvo de la galaxia, para formar nuevas estrellas y planetas. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno: la materia de la que estamos hechos en un 99%.

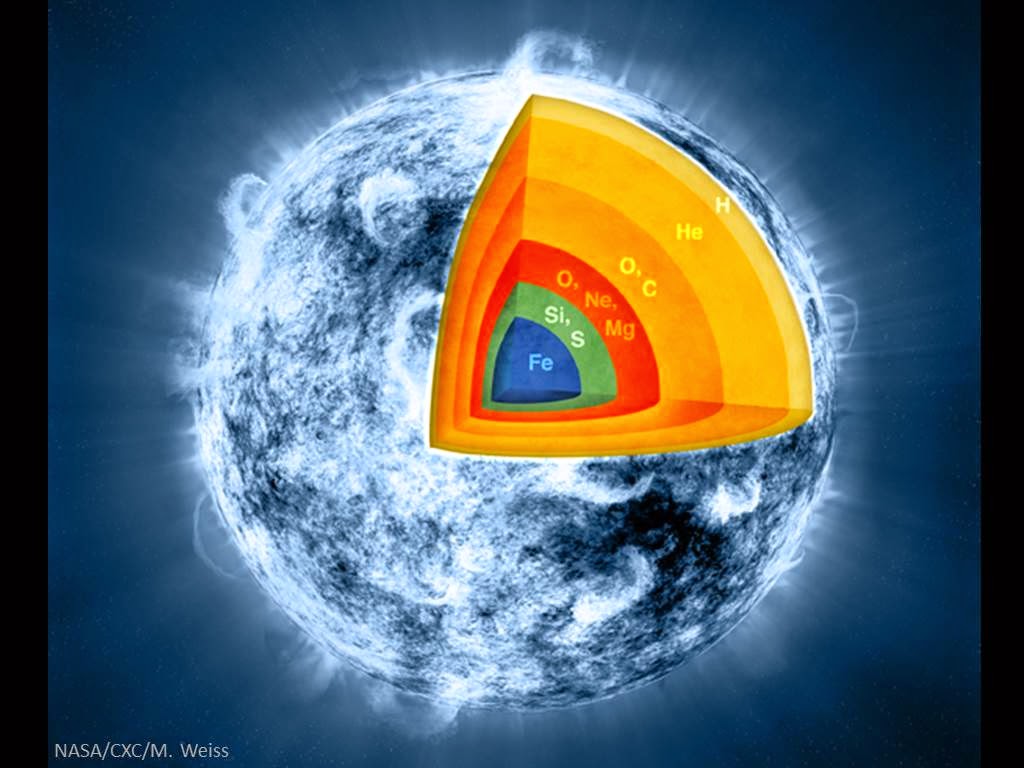

Las estrellas más pesadas hacen el trabajo pesado. En una sucesión de ajustes, cada vez más rápidos y cada vez más frenéticos, a medida que se acaba un combustible se vuelven a comprimir y pasan a otro.

¡Pam pam pam! van llenando la tabla periódica en un universo que apenas tenía hidrógeno y helio…

Ajusto el cinturón un poco más, uso lo que tengo, y empiezo a convertirlo en sílice, neón, magnesio, azufre... elementos cada vez más pesados. Inclusive el material del que están hechos los sueños: cloro, sodio y potasio, que necesitamos para el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central…

Pero tampoco alcanzan a llenar toda la tabla periódica. Cuando llegan al hierro no hay ajuste que valga.

Ni la estrella más pesada puede sacar energía del hierro. En el centro se termina formando una inmensa esfera de hierro puro, rodeada por capas como de cebolla de elementos ordenados según su peso. De golpe, en un santiamén, todo se detiene. Todos los combustibles nucleares se agotaron. El horno nuclear se apaga. La energía que mantenía inflada la esfera de gas hirviente deja de fluir. Es como cuando el Coyote queda suspendido en el aire por un instante: nada lo sostiene, y sólo le queda caer.

La estrella cae sobre sí misma con tremenda violencia. En el centro hay una bola de hierro que se niega a fusionarse. Las capas exteriores sólo pueden rebotar contra el núcleo. Y en el santiamén siguiente la estrella se destroza a sí misma en una explosión descomunal, una supernova.

Una explosión descomunal en la que se producen todo el resto de los elementos de la tabla periódica. Apenas en el violento instante final de la existencia de una estrella superpesada.

Ese es el mecanismo. Está buenísimo, pero para mí lo extraordinario es el hecho.

Cada uno de nuestros átomos (salvo el hidrógeno): el oxígeno que respiramos, el carbono de nuestros azúcares, el nitrógeno de nuestras proteínas, el hierro de nuestra sangre y de nuestras herramientas, el aluminio de nuestras cacerolas, el fluor de nuestros dientes, el calcio de nuestros huesos, el magnesio de la clorofila, el oro de los anillos, todo, todo…

Cada uno, CADA UNO de esos átomos, fueron forjados en los núcleos supercalientes de estrellas de generaciones anteriores al Sol.

Las estrellas nacen del gas y el polvo interestelar sembrado por generaciones anteriores. Y al final de sus vidas lo devuelven al medio interestelar.

Somos, literalmente, descendientes de las estrellas. Y, con el tiempo, seremos antepasados de futuras estrellas y planetas.

¿No es extraordinario?

Yo podría hablar toda la noche sobre lo que vemos, y sobre lo que no vemos, en imágenes como ésta. Sobre las estrellas, las nebulosas, el gas fluorescente, el polvo frío. Las estrellas jóvenes y las estrellas viejas. Sobre las noches oscuras pasadas bajo el cielo estrellado, sobre la fotografía, sobre lo que se ve por el telescopio…

Pero voy a intentar limitarme a una única cuestión.

A todo el mundo le fascina la astronomía. Por experiencia propia, creo que la razón es que la astronomía, para la gente de la calle pero también para los científicos, es algo más que una ciencia. Es una manera de sentirnos parte del universo y una oportunidad de comprender nuestro lugar y nuestro rol.

Y lo que quiero transmitirles hoy es algo en particular sobre esta conexión cósmica. Algo que nos dio una nueva perspectiva sobre este asunto.

Se trata de uno de los descubrimientos fundamentales de la ciencia moderna, y para mí es un descubrimiento tan extraordinario como el descubrimiento de que cada uno de nosotros está genéticamente conectado con cada uno de todos los otros seres vivos que viven o vivieron en el planeta.

Es algo sobre lo que vale la pena reflexionar, algo que debería formar parte del núcleo de nuestra cultura y que creo que todo el mundo debería conocer.

Nadie recibió un premio Nobel por este descubrimiento, o mejor dicho: no hubo un único premio, porque fue el resultado de un esfuerzo colectivo a mediados del siglo XX. De todos modos se puede identificar en 1957 este trabajo fundamental que no recibió la cobertura mediática que vemos hoy en día con cada asteroide que pasa cerca de la Tierra. A lo largo de casi 40 años, empezando con Eddington y culminando con el trabajo de estos Cuatro Fantásticos (Fowler recibió medio Nobel muchos años después) aprendimos esto que les voy a contar.

Tiene que ver con las estrellas, naturalmente. Durante el siglo XX se desarrolló la ciencia del funcionamiento de las estrellas, que es un logro científico y cultural extraordinario. Es realmente algo de lo que uno puede sentirse orgulloso aún sin haber participado, algo central a nuestra cultura, como la música de Beethoven, o las obras de Miguel Ángel, o el teatro de Shakespeare. Algo para decir “pechakucha, qué bueno que está esto”.

Es increíble lo que los astrónomos saben sobre las estrellas, siendo que están tan extraordinariamente lejos y que viven unas existencias tan lejos de la escala humana en tamaño y en tiempo.

Claro, los astrónomos no pueden ir a una estrella y tomar muestras para analizarlas en el laboratorio. Todo lo que sabemos sobre ellas lo sabemos mirando de lejos con tres instrumentos fundamentales: el instrumento favorito de los astrónomos, el telescopio, y el que podríamos llamar segundo favorito, el espectroscopio.

Y naturalmente el cerebro. El mejor instrumento que tenemos, que nos permite ver, tocar, escuchar y oler las estrellas, inclusive el interior las estrellas, con el poder de la física y de la matemática, aunque no podamos tocarlas con nuestras manos.

Y lo que saben los astrónomos hoy en día sobre las estrellas es extraordinario. Saben de qué están hechas, por qué brillan, cómo nacen, cómo viven sus vidas, cómo se extinguen... Todo mirándolas de lejos, y gracias a la física y la matemática que nos dan todos los mecanismos para todos los procesos que ocurren en el interior de las estrellas.

Y una parte de esta extraordinaria teoría es el descubrimiento que quiero contarles.

¿De qué estamos hechos? Durante milenios fue una pregunta filosófica o religiosa. ¿De barro inspirado por el aliento divino? ¿De maíz, como dice el Popol Vuh? Cada cultura tuvo su mito favorito de creación, sin mayor sustento que la tradición. Hoy parece un poco raro, pero aún hasta el siglo XIX se creía que los seres vivos, y los seres humanos en particular, estábamos hechos de una materia distinta de la inanimada.

Claro, hoy sabemos que estamos hechos del mismo material que todas las demás cosas: de elementos químicos, la misma materia del resto de los seres vivos y los minerales, y también la misma materia de las estrellas.

Si uno quiere saber qué es: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno son más del 99% de nuestros átomos, más una pizca de sal y pimienta. Pero esta no es una charla de bioquímica.

La cuestión no es sólo la composición elemental de los seres vivos, de la Tierra, de las estrellas. Sino: ¿De dónde salieron? ¿Cuál es el MECANISMO que produjo esos elementos? A más de uno le sorprenderá inclusive la pregunta. Espero que a todos les fascine la respuesta.

Los astrónomos descubrieron en las primeras décadas del siglo XX que en sus orígenes el universo tenía apenas hidrógeno y helio. Nada más, o prácticamente nada más.

Hidrógeno, fenómeno, es más de la mitad de nuestros átomos y el universo lo provee en abundancia.

El helio es químicamente neutral. Lo usamos para inflar globos y para hablar finito.

¿Y el resto? Si no fue creado con el universo, ¿de dónde salió?

El propio universo lo produjo. Resulta que el Sol y todas las estrellas cumplen el sueño de los alquimistas. Brillan gracias a que transmutan unos elementos en otros. Durante millones de años, inclusive miles de millones de años, convierten hidrógeno en helio mediante una reacción nuclear. La energía de esta reacción es la que hace brillar el Sol, y todas las estrellas que vemos en el cielo.

Pero bueno, helio ya teníamos. Nos sigue faltando el resto de la tabla periódica.

¿Cuando se les acaba el hidrógeno qué pasa? Ningún problema, dice la estrella, ¡tengo un montón de helio! Ajusto el cinturón y empiezo a convertir helio en carbono, oxígeno y nitrógeno. Son reacciones mucho más raras, más difíciles de producir, y ocurren durante tiempos más breves, pero las estrellas se las arreglan y acaban produciendo suficiente carbono, nitrógeno y oxígeno.

La inmensa mayoría de las estrellas, las estrellas como el Sol, no pasan del carbono, oxígeno y nitrógeno. No pesan lo suficiente para seguir ajustándose a la sucesiva falta de combustibles. Al final de sus vidas se hinchan prodigiosamente, se vuelven gigantes. Y finalmente todo el material que forjaron se disipa formando una nube como la de esta imagen. Material que regresa reciclado a la nube de gas y polvo de la galaxia, para formar nuevas estrellas y planetas. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno: la materia de la que estamos hechos en un 99%.

Las estrellas más pesadas hacen el trabajo pesado. En una sucesión de ajustes, cada vez más rápidos y cada vez más frenéticos, a medida que se acaba un combustible se vuelven a comprimir y pasan a otro.

¡Pam pam pam! van llenando la tabla periódica en un universo que apenas tenía hidrógeno y helio…

Ajusto el cinturón un poco más, uso lo que tengo, y empiezo a convertirlo en sílice, neón, magnesio, azufre... elementos cada vez más pesados. Inclusive el material del que están hechos los sueños: cloro, sodio y potasio, que necesitamos para el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central…

Pero tampoco alcanzan a llenar toda la tabla periódica. Cuando llegan al hierro no hay ajuste que valga.

Ni la estrella más pesada puede sacar energía del hierro. En el centro se termina formando una inmensa esfera de hierro puro, rodeada por capas como de cebolla de elementos ordenados según su peso. De golpe, en un santiamén, todo se detiene. Todos los combustibles nucleares se agotaron. El horno nuclear se apaga. La energía que mantenía inflada la esfera de gas hirviente deja de fluir. Es como cuando el Coyote queda suspendido en el aire por un instante: nada lo sostiene, y sólo le queda caer.

La estrella cae sobre sí misma con tremenda violencia. En el centro hay una bola de hierro que se niega a fusionarse. Las capas exteriores sólo pueden rebotar contra el núcleo. Y en el santiamén siguiente la estrella se destroza a sí misma en una explosión descomunal, una supernova.

Una explosión descomunal en la que se producen todo el resto de los elementos de la tabla periódica. Apenas en el violento instante final de la existencia de una estrella superpesada.

Ese es el mecanismo. Está buenísimo, pero para mí lo extraordinario es el hecho.

Cada uno de nuestros átomos (salvo el hidrógeno): el oxígeno que respiramos, el carbono de nuestros azúcares, el nitrógeno de nuestras proteínas, el hierro de nuestra sangre y de nuestras herramientas, el aluminio de nuestras cacerolas, el fluor de nuestros dientes, el calcio de nuestros huesos, el magnesio de la clorofila, el oro de los anillos, todo, todo…

Cada uno, CADA UNO de esos átomos, fueron forjados en los núcleos supercalientes de estrellas de generaciones anteriores al Sol.

Las estrellas nacen del gas y el polvo interestelar sembrado por generaciones anteriores. Y al final de sus vidas lo devuelven al medio interestelar.

Somos, literalmente, descendientes de las estrellas. Y, con el tiempo, seremos antepasados de futuras estrellas y planetas.

¿No es extraordinario?

Etiquetas:

astronomía,

elementos químicos,

estrellas,

supernova

04/02/2012

Así en la Tierra como en el Cielo

1542. Todo el mundo sabe lo que es un planeta. Sin alumbrado público, a nadie que mire el cielo se le escapa que hay siete cuerpos celestes que se mueven con respecto a las estrellas. Se los conoce desde hace miles de años, tal vez decenas de miles de años. Son los siete vagabundos: el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Uno por cada día de la semana (sábado y domingo cambiaron de patrono en el camino, pero en inglés todavía se los reconoce).

1543. Nicolás Copérnico publica un libro que pone todo patas arriba. Este cura polaco explica que esos movimientos son un efecto de perspectiva desde nuestro punto de observación. Planeta, lo que se dice planeta, hay que decirles a los que orbitan el Sol, que es tan grande y tan brillante que obviamente ocupa un lugar especial en el sistema del mundo. Y la Tierra es uno de ellos, aunque parezca mentira. Y la Luna no, sino que gira alrededor de la Tierra.

1780. Han pasado siglos desde la Revolución Copernicana. Todo el mundo sabe lo que es un planeta: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter o Saturno. Son seis. El Sol y la Luna no, obvio.

1781. Un músico talentoso, William Herschel, descubre un séptimo planeta. El quinto y más grande llevaba el nombre del rey de los dioses, y el sexto, hasta entonces el más lejano, el de su padre. El nuevo vagabundo recibió (después de años de debate con matices políticos) el nombre del más antiguo de los dioses griegos: Urano. Todo el mundo sabe lo que es un planeta: uno de los siete vagabundos conocidos, o alguno de los que seguramente se seguirán descubriendo gracias al uso de los telescopios.

1789. Un nuevo metal, apenas descubierto, recibe el nombre de uranio, basado en el del nuevo planeta.

1801. El Padre Piazzi descubre el octavo planeta, orbitando entre Marte y Júpiter. Le ponen el nombre de Ceres, una diosa olímpica importante.

1802. El Dr. Olbers, médico alemán, descubre el noveno planeta, que recibe el nombre de Pallas, por uno de los nombres de Atenea. ¿Por qué no le pusieron Atenea, directamente?

1803. Se descubren nuevos elementos químicos. La más abundante de las tierras raras recibe el nombre de cerio para agasajar el descubrimiento del sacerdote italiano. Un metal plateado es bautizado paladio. ¿Se estará estableciendo una tradición?

1804. Se descubre el décimo planeta, Juno. Como corresponde, recibe el nombre de una diosa importante, hija de Saturno, hermana de Júpiter, madre de Marte. A la pipeta.

1807. El mismo Olbers descubre el décimoprimer planeta, nombrado Vesta, de acuerdo a la tradición mitológica. Pero los dioses importantes empiezan a escasear.

1808. Los químicos empiezan a sospechar. ¿Qué es un planeta? ¿Un vagabundo entre las estrellas del cielo? ¿Un cuerpo en órbita solar? ¿Cuántos más descubrirán? Qué raros los planetas octavo a décimoprimero, ¿no? Están medio amontonados entre Marte y Júpiter, ¡y son tan chiquitos! Por las dudas, empiezan a economizar nombres de elementos. Nada de "junio" ni "vestio".

1846. Le Verrier, Galle y Couch Adams descubren el décimosegundo planeta. ¡Ah, este sí es un planeta hecho y derecho! Lo llamaremos Neptuno, un dios súper importante que nos había quedado en el tintero. A ver qué hacen los químicos.

1870. Dimitri Mendeleev ordena los elementos químicos en su famosa tabla. Hay algunos huecos. ¿Qué hacer? Además de Neptuno, ¡se han descubierto más de un centenar de planetas pequeños! No hay tantos elementos químicos nuevos. Son tiempos confusos. William Herschel había propuesto que se los llamara asteroides, y nadie está seguro de qué es un planeta y qué no lo es. Pero Neptuno definitivamente se merecía un elemento, digo yo. Mendeleev, mientras tanto, se retira de la vida académica para encontrar la fórmula del vodka perfecto.

1900. La situación de los planetas empieza a normalizarse. Sin necesidad de un pronunciamiento oficial, el sistema solar pasa a tener ocho planetas. Ceres, planeta por cien años, ya no lo es. Ceres y el enjambre de asteroides, se reconoce, son algo distinto. Son vagabundos en el cielo, sí señor; orbitan el Sol, sí; pero están muy amontonados y son muy chiquitos. Planetas son planetas, qué embromar.

1930. Clyde Tombaugh descubre el noveno planeta del sistema solar. ¡Chan! ¡Había más, entonces! Plutón, como se lo llamó apropiadamente (un dios importante, y además un nombre que empieza con "PL", las iniciales de Percival Lowell, el rico aficionado que impulsó su descubrimiento), Plutón, decía, está más allá de Neptuno. Bueno, la mayor parte del tiempo al menos. Fenómeno, no es un asteroide. Es chiquito, eso sí, y con una órbita medio rara, pero bue'. Ya estábamos necesitando un planeta.

1940. Finalmente se hace justicia: se designa con el nombre de neptunio al primer elemento trans-uránido, ocupando uno de los huecos de la tabla de Mendeleev.

1941. En un artículo enviado a Physical Review se bautiza como plutonio un nuevo elemento. Parece que primero consideraron "plutio", pero sonaba medio mal. Así que fue plutonio. El paper es retirado por los autores antes de su publicación porque se descubre que uno de los isótopos del plutonio es físil y serviría para fabricar bombas nucleares (que finalmente se usaron para arrasar Hiroshima y Nagasaki). Así que el plutonio y su nombre no alcanzan estado público hasta después de la Guerra.

1991. Todo el mundo sabe lo que es un planeta. Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno y Plutón. Una lista que termina con una palabra aguda, dando una sensación de completitud y seguridad difícil de ignorar. Plutón hasta tiene un satélite, Caronte, qué bonito.

1992. David Jewitt y Jane Luu descubren el segundo de los objetos trans-neptunianos, designado provisoriamente 1992 QB1, sesenta y dos años después de Plutón. ¿Se repetirá lo que pasó con los asteroides? Veinte años no es nada, pero sesenta y dos años es mucho tiempo. Plutón es un planeta es un planeta es un planeta. No vengan con cosas raras. Al pobre vagabundo nuevo no le ponen siquiera un nombre, y lo llaman simplemente QB1, pronunciado Kiubiwán (no confundir con Obi-Wan Kenobi). Lleva el número de orden 15760, una lista que empieza con 1 Ceres.

2005. Mike Brown descubre el décimo planeta, 2003 UB313. Su número de orden es 136199. Apenas 12 años han pasado desde QB1, pero el número de cuerpos menores ha explotado a cientos de miles. El nuevo trans-neptuniano parece ser más grande que Plutón. Caramba. ¿Qué era un planeta?

2006. Nadie está seguro de lo que es un planeta. Mike Brown y su equipo han descubierto cantidad de objetos trans-neptunianos. Ya es evidente que existe un segundo cinturón de asteroides en el sistema solar, algo que había propuesto (o no) un astrónomo llamado Kuiper, así que se lo empieza a llamar cinturón de Kuiper. Y que Plutón, el noveno planeta, debería ser reclasificado como miembro de este nuevo enjambre. El nombre "de entre casa" de UB313 había sido Xena (sí, la princesa guerrera de la tele), y tiene un satélite, que llamaban Gabrielle, como la amiga de Xena. Hubieran sido nombres buenísimos, y hasta Xena empieza con X, décimo numeral romano y excelente nombre para el planeta X. Es mitología televisiva, pero estamos en el siglo XXI: no está mal. Después de todo Plutón tiene el nombre de un dibujo animado (el perro Pluto; en castellano usamos formas distintas del mismo nombre, pero en inglés son iguales). Pero para su designación oficial Mike Brown eligió Eris: la diosa de la discordia. También es un buen nombre, que refleja el estado de discusión que se desató acerca de si era o no un planeta, y qué hacer con Plutón. El satélite de Eris recibió el nombre de Disnomia ("sin ley"), hija de Discordia. En inglés "sin ley" se dice lawless. ¿Y cómo se llama la actriz neocelandesa que protagonizaba a Xena? Lucy Lawless. Todos contentos.

2006. La Unión Astronómica Internacional, tras acalorado debate, decide retirar a Plutón de la lista de planetas y dar una definición, un poco tirada de los pelos, de lo que es un planeta. El sistema solar tiene ocho planetas, y seguramente no más que ocho. Menos mal, porque todos los elementos químicos de la tabla periódica ya tienen nombre.

Notas: Estoy leyendo el libro de Mike Brown, How I killed Pluto (and why it had it coming), que está muy bueno. El uranio, como sabemos, produce buena parte de la electricidad que consumimos. El paladio es un buen catalizador y se usa en los escapes de los autos; no es tóxico como se muestra en Iron Man 2. El cerio también se usa en los conversores catalíticos, y más recientemente en las pilas de NiMH (a pesar de su nombre, la "M" no es un metal sino una tierra rara). El plutonio, con su mala fama, se necesita para alimentar las sondas de espacio profundo (es otro isótopo, pero son difíciles de separar). Su producción fue intensa durante la Guerra Fría, pero ahora ya no se fabrica y la NASA se está quedando sin un insumo importante. No sé qué van a hacer.

1543. Nicolás Copérnico publica un libro que pone todo patas arriba. Este cura polaco explica que esos movimientos son un efecto de perspectiva desde nuestro punto de observación. Planeta, lo que se dice planeta, hay que decirles a los que orbitan el Sol, que es tan grande y tan brillante que obviamente ocupa un lugar especial en el sistema del mundo. Y la Tierra es uno de ellos, aunque parezca mentira. Y la Luna no, sino que gira alrededor de la Tierra.

1780. Han pasado siglos desde la Revolución Copernicana. Todo el mundo sabe lo que es un planeta: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter o Saturno. Son seis. El Sol y la Luna no, obvio.

1781. Un músico talentoso, William Herschel, descubre un séptimo planeta. El quinto y más grande llevaba el nombre del rey de los dioses, y el sexto, hasta entonces el más lejano, el de su padre. El nuevo vagabundo recibió (después de años de debate con matices políticos) el nombre del más antiguo de los dioses griegos: Urano. Todo el mundo sabe lo que es un planeta: uno de los siete vagabundos conocidos, o alguno de los que seguramente se seguirán descubriendo gracias al uso de los telescopios.

1789. Un nuevo metal, apenas descubierto, recibe el nombre de uranio, basado en el del nuevo planeta.

1801. El Padre Piazzi descubre el octavo planeta, orbitando entre Marte y Júpiter. Le ponen el nombre de Ceres, una diosa olímpica importante.

1802. El Dr. Olbers, médico alemán, descubre el noveno planeta, que recibe el nombre de Pallas, por uno de los nombres de Atenea. ¿Por qué no le pusieron Atenea, directamente?

1803. Se descubren nuevos elementos químicos. La más abundante de las tierras raras recibe el nombre de cerio para agasajar el descubrimiento del sacerdote italiano. Un metal plateado es bautizado paladio. ¿Se estará estableciendo una tradición?

1804. Se descubre el décimo planeta, Juno. Como corresponde, recibe el nombre de una diosa importante, hija de Saturno, hermana de Júpiter, madre de Marte. A la pipeta.

1807. El mismo Olbers descubre el décimoprimer planeta, nombrado Vesta, de acuerdo a la tradición mitológica. Pero los dioses importantes empiezan a escasear.

1808. Los químicos empiezan a sospechar. ¿Qué es un planeta? ¿Un vagabundo entre las estrellas del cielo? ¿Un cuerpo en órbita solar? ¿Cuántos más descubrirán? Qué raros los planetas octavo a décimoprimero, ¿no? Están medio amontonados entre Marte y Júpiter, ¡y son tan chiquitos! Por las dudas, empiezan a economizar nombres de elementos. Nada de "junio" ni "vestio".

1846. Le Verrier, Galle y Couch Adams descubren el décimosegundo planeta. ¡Ah, este sí es un planeta hecho y derecho! Lo llamaremos Neptuno, un dios súper importante que nos había quedado en el tintero. A ver qué hacen los químicos.

1870. Dimitri Mendeleev ordena los elementos químicos en su famosa tabla. Hay algunos huecos. ¿Qué hacer? Además de Neptuno, ¡se han descubierto más de un centenar de planetas pequeños! No hay tantos elementos químicos nuevos. Son tiempos confusos. William Herschel había propuesto que se los llamara asteroides, y nadie está seguro de qué es un planeta y qué no lo es. Pero Neptuno definitivamente se merecía un elemento, digo yo. Mendeleev, mientras tanto, se retira de la vida académica para encontrar la fórmula del vodka perfecto.

1900. La situación de los planetas empieza a normalizarse. Sin necesidad de un pronunciamiento oficial, el sistema solar pasa a tener ocho planetas. Ceres, planeta por cien años, ya no lo es. Ceres y el enjambre de asteroides, se reconoce, son algo distinto. Son vagabundos en el cielo, sí señor; orbitan el Sol, sí; pero están muy amontonados y son muy chiquitos. Planetas son planetas, qué embromar.

1930. Clyde Tombaugh descubre el noveno planeta del sistema solar. ¡Chan! ¡Había más, entonces! Plutón, como se lo llamó apropiadamente (un dios importante, y además un nombre que empieza con "PL", las iniciales de Percival Lowell, el rico aficionado que impulsó su descubrimiento), Plutón, decía, está más allá de Neptuno. Bueno, la mayor parte del tiempo al menos. Fenómeno, no es un asteroide. Es chiquito, eso sí, y con una órbita medio rara, pero bue'. Ya estábamos necesitando un planeta.

1940. Finalmente se hace justicia: se designa con el nombre de neptunio al primer elemento trans-uránido, ocupando uno de los huecos de la tabla de Mendeleev.

1941. En un artículo enviado a Physical Review se bautiza como plutonio un nuevo elemento. Parece que primero consideraron "plutio", pero sonaba medio mal. Así que fue plutonio. El paper es retirado por los autores antes de su publicación porque se descubre que uno de los isótopos del plutonio es físil y serviría para fabricar bombas nucleares (que finalmente se usaron para arrasar Hiroshima y Nagasaki). Así que el plutonio y su nombre no alcanzan estado público hasta después de la Guerra.

1991. Todo el mundo sabe lo que es un planeta. Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno y Plutón. Una lista que termina con una palabra aguda, dando una sensación de completitud y seguridad difícil de ignorar. Plutón hasta tiene un satélite, Caronte, qué bonito.

1992. David Jewitt y Jane Luu descubren el segundo de los objetos trans-neptunianos, designado provisoriamente 1992 QB1, sesenta y dos años después de Plutón. ¿Se repetirá lo que pasó con los asteroides? Veinte años no es nada, pero sesenta y dos años es mucho tiempo. Plutón es un planeta es un planeta es un planeta. No vengan con cosas raras. Al pobre vagabundo nuevo no le ponen siquiera un nombre, y lo llaman simplemente QB1, pronunciado Kiubiwán (no confundir con Obi-Wan Kenobi). Lleva el número de orden 15760, una lista que empieza con 1 Ceres.

2005. Mike Brown descubre el décimo planeta, 2003 UB313. Su número de orden es 136199. Apenas 12 años han pasado desde QB1, pero el número de cuerpos menores ha explotado a cientos de miles. El nuevo trans-neptuniano parece ser más grande que Plutón. Caramba. ¿Qué era un planeta?

2006. Nadie está seguro de lo que es un planeta. Mike Brown y su equipo han descubierto cantidad de objetos trans-neptunianos. Ya es evidente que existe un segundo cinturón de asteroides en el sistema solar, algo que había propuesto (o no) un astrónomo llamado Kuiper, así que se lo empieza a llamar cinturón de Kuiper. Y que Plutón, el noveno planeta, debería ser reclasificado como miembro de este nuevo enjambre. El nombre "de entre casa" de UB313 había sido Xena (sí, la princesa guerrera de la tele), y tiene un satélite, que llamaban Gabrielle, como la amiga de Xena. Hubieran sido nombres buenísimos, y hasta Xena empieza con X, décimo numeral romano y excelente nombre para el planeta X. Es mitología televisiva, pero estamos en el siglo XXI: no está mal. Después de todo Plutón tiene el nombre de un dibujo animado (el perro Pluto; en castellano usamos formas distintas del mismo nombre, pero en inglés son iguales). Pero para su designación oficial Mike Brown eligió Eris: la diosa de la discordia. También es un buen nombre, que refleja el estado de discusión que se desató acerca de si era o no un planeta, y qué hacer con Plutón. El satélite de Eris recibió el nombre de Disnomia ("sin ley"), hija de Discordia. En inglés "sin ley" se dice lawless. ¿Y cómo se llama la actriz neocelandesa que protagonizaba a Xena? Lucy Lawless. Todos contentos.

2006. La Unión Astronómica Internacional, tras acalorado debate, decide retirar a Plutón de la lista de planetas y dar una definición, un poco tirada de los pelos, de lo que es un planeta. El sistema solar tiene ocho planetas, y seguramente no más que ocho. Menos mal, porque todos los elementos químicos de la tabla periódica ya tienen nombre.

Notas: Estoy leyendo el libro de Mike Brown, How I killed Pluto (and why it had it coming), que está muy bueno. El uranio, como sabemos, produce buena parte de la electricidad que consumimos. El paladio es un buen catalizador y se usa en los escapes de los autos; no es tóxico como se muestra en Iron Man 2. El cerio también se usa en los conversores catalíticos, y más recientemente en las pilas de NiMH (a pesar de su nombre, la "M" no es un metal sino una tierra rara). El plutonio, con su mala fama, se necesita para alimentar las sondas de espacio profundo (es otro isótopo, pero son difíciles de separar). Su producción fue intensa durante la Guerra Fría, pero ahora ya no se fabrica y la NASA se está quedando sin un insumo importante. No sé qué van a hacer.

Etiquetas:

asteroides,

elementos químicos,

planeta X,

planetas

Suscribirse a:

Entradas (Atom)