Estoy verde.

Charly García

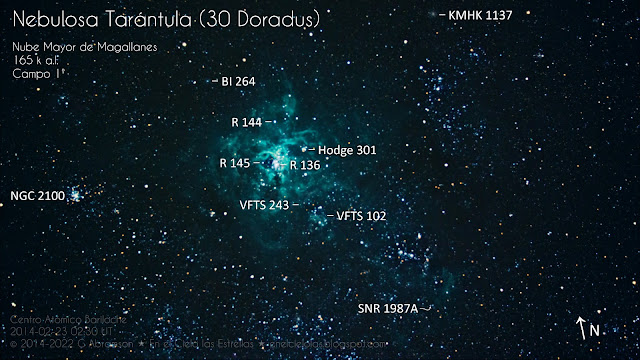

Durante unos días en la tórrida Buenos Aires volví a procesar unas viejas fotos de la Nebulosa Tarántula (que figuró anónimamente la semana pasada), y aproveché para sorprenderme una vez más con esta maravilla del cielo austral.

La Tarántula está a 165 mil años luz, en la vecina galaxia Nube Mayor de Magallanes.

A diferencia de lo que digo cada vez que muestro fotos de otra galaxia,

en este caso la mayoría de las estrellas que vemos aquí no están en nuestra galaxia.

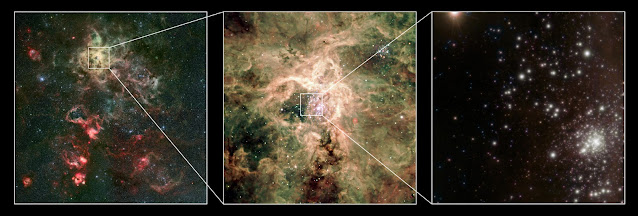

Como se ve, se trata de una compleja maraña de nebulosidad y cúmulos estelares. Es una región de intensa formación de nuevas estrellas, la más grande del universo cercano. Tiene de todo: desde el gas a partir del cual nacen las estrellas, pasando por estrellas en todas las etapas de sus vidas, hasta supernovas, sus restos y agujeros negros de masa estelar. A su distancia, mi foto abarca casi 3000 años luz de ancho. Si estuviera a la misma distancia que la bien conocida Gran Nebulosa de Orión, la Tarántula sería tan brillante que haría sombras en el suelo, y ocuparía en el cielo un tamaño mayor que una mano abierta. Es un objeto tan extraordinario que vale la pena repasar algunos detalles. He aquí una versión anotada con los chirimbolos que comentaré a continuación:

Para empezar, ¿por qué es verde? Es una región de formación estelar, y más de una vez

hemos dicho que el ultravioleta de las estrellas jóvenes hace

fluorescer el

hidrógeno de la nebulosa de la cual nacieron con un

color rojo característico, correspondiente a una específica transición electrónica (H-alfa) del hidrógeno, su principal componente. En este caso, la radiación es tan intensa que otras transiciones atómicas abruman el rojo: la H-beta, de 486 nm y color celeste, y las

transiciones prohibidas del oxígeno doblemente ionizado (llamado OIII en notación espectroscópica): 500 y 496 nm, ambas verdecitas. El color verde de la Tarántula es evidente cuando uno la observa en un buen telescopio.

La región central y más brillante está designada NGC 2070. Las características de esta región son extraordinarias en el universo

actual (el que vemos cerca nuestro), y es sólo comparable a regiones de

starburst observadas en épocas más jóvenes del universo (a redshift

grande, donde "grande" es 1).

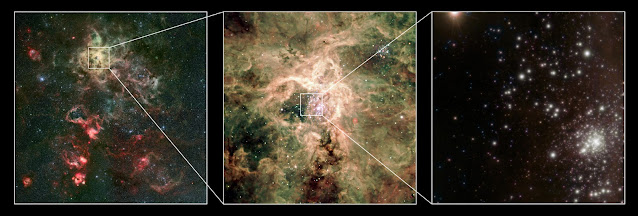

En el corazón de la Tarántula se encuentra el principal responsable de su brillo: el

cúmulo R136. Son tantas estrellas, unas 100 mil, tan apretadas, que durante mucho tiempo se las veía como

una sola estrella monstruosa miles de veces más pesada que el Sol. Era imposible, por supuesto, y los grandes telescopios modernos finalmente revelaron que era un gran cúmulo de estrellas extremadamente jóvenes (unos 1-2 millones de años), muchas de ellas gigantescas. La Tarántula tiene unas 50 estrellas 1 millón de veces más luminosas que el Sol, mientras que la región más grande de formación estelar de la Vía Láctea tiene... ¡cinco! Para hacerse una idea, es como si entre acá y Alfa Centauri hubiera miles de estrellas, cada una miles de veces más brillante que el Sol. Así lo ven los telescopios del Observatorio Europeo Austral:

.jpg)

Algunas de las estrellas de R136 son increíbles. Hasta no hace mucho se creía que las estrellas no podían ser más pesadas que unas 150 masas solares (basado en el estudio del cúmulo Arches en el centro de la Vía Láctea, y consideraciones teóricas). La razón es que la violencia de la radiación producida por estrellas tan grandes simplemente vence la gravedad y destroza la estrella. En R136, sin embargo, hay numerosas estrellas mucho más pesadas, de hasta 300 masas solares inicialmente. Cómo se las arreglan para disipar la radiación que producen es un campo de activa investigación actual. Parece que mucha convectividad permite disipar la radiación sin frenar el crecimiento. R136a1 es la mayor de todas, actualmente con 265 masas solares, y una masa inicial de 320. Su temperatura superficial es de 40 mil grados, y brilla con la ferocidad de 5 millones de soles. Ella solita irradia la Tarantula con 50 veces más potencia que todo el cúmulo que existe dentro de la Nebulosa de Orión. Es una estrella Wolf-Rayet, de las que comenté bastante el año pasado. Es posible que sea binaria, pero para satisfacer el límite de 150 masas solares cada una, deberían ser casi iguales, lo cual está descartado por otras propiedades (la ausencia de un choque de vientos estelares intensos, por ejemplo).

Este es un diagrama luminosidad-temperatura hecho con varios surveys de la Tarántula. Observen la cantidad de estrellas de más de 40 masas solares, y hasta más de 200. Muchas de ellas (sobre todo las más pesadas) son todavía jóvenes, sin haberse movido hacia la derecha siguiendo las líneas de evolución marcadas para cada masa.

En el diagrama se ve que también hay estrellas maduras, que sí se han movido a la derecha (siguiendo las líneas de 10 a 25 masas solares). Es que la formación estelar en la Tarántula comenzó hace unos 20-30 millones de años, que es la edad de otro cúmulo grande que vemos cerca de R136, llamado Hodge 301. Aquí ya 40 estrellas han explotado como supernovas, mientras que en R136, ninguna.

A la izquierda de la cavidad que aloja a R136 marqué otra estrella notable, R145. Es una binaria de Oes, ambas Wolf-Rayet, ambas de más de 50 masas solares (100 iniciales), ambas de más de 2 millones de veces la luminosidad del Sol. Y un poco más arriba encontramos R144, una binaria espectroscopica, también ambas WR, con una luminosidad combinada de 6 millones de veces la del Sol. Sus masas están en el rango 90-170 y 95-205 para la primaria y la secundaria, respectivamente (iniciales 260 y 175). Tiene un movimiento propio que parece indicar que fue eyectada de R136. En estos cúmulos densos ocurren interacciones ("choques") estelares que son inusuales en la inmensa mayoría del espacio galáctico.

También marqué la estrella VFTS 102 (mucho menos brillante en la foto). Es una estrella O que rota extraordinariamente rápido, tal vez la máz rápida conocida. En su ecuador la velocidad es de 610 km/s (¡son 2 millones de km/h!). Como consecuencia de esto debe estar muy achatada, con un disco de plasma escapando justo en el ecuador. Una cosa así:

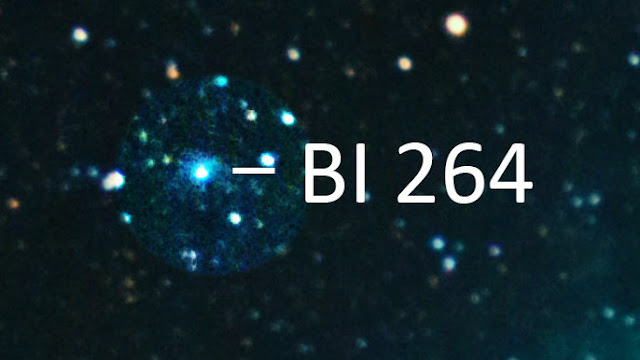

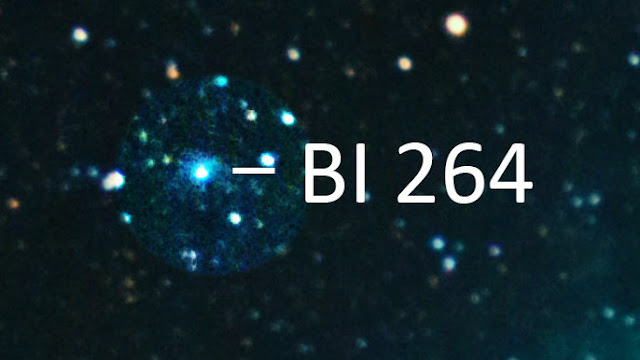

Otra estrella que marqué es BI 264 (arriba, en la imagen completa). Está rodeada de una nebulosidad en forma de V que me llamó la atención. Está catalogada como una estrella muy evolucionada, de las que también hemos hablado: una estrella de la rama gigante asintótica. La nebulosidad es seguramente su propia atmósfera eyectada hace algunos miles de años, que pronto se convertirá en una nebulosa planetaria cuando su núcleo quede desnudo, formando una enana blanca. En este recortecito superprocesé un círculo alrededor de la estrella para destacar la nubecita.

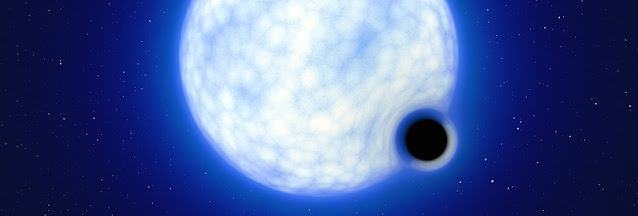

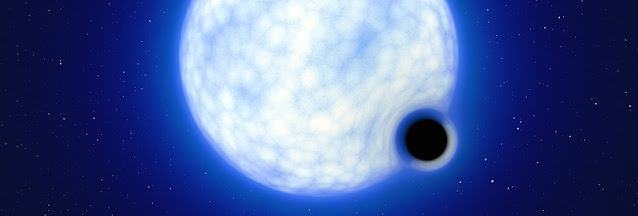

Otra estrella interesante es VFTS 243. Así de inocente como parece, es una monstruosa estrella clase O a 36000 K, que a su alrededor tiene un agujero negro de 10 masas solares. Es el único agujero negro "silencioso" que se conoce (que no emite rayos X como Cygnus X1, ponele). En un par de millones de años más la estrella O también producirá un agujero negro, y el par resultante radiará ondas

gravitatorias durante unos miles de millones de años hasta fusionarse. Los detectores de ondas gravitacionales ya han observado un centenar de fusiones de este tipo, por lo cual la comprensión de la dinámica por la que se forman es particularmente interesante. Más aún, este sistema tiene evidencia (que los astrónomos llaman no-kick) de que el agujero negro se formó por implosión directa, ¡sin que la progenitora explotara como supernova! Aunque deben ser muy abundantes, estos sistemas son difíciles de detectar, y éste es el único identificado sin lugar a dudas. En un futuro cercano muchos sistemas como éste deberían permitir afinar los modelos evolutivos que producen estos fenómenos.

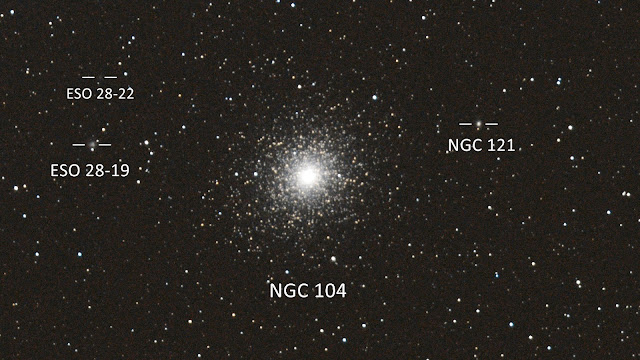

También están marcados en mi foto dos cúmulos más periféricos: NGC 2100 y KMHK 1137. Tienen características de cúmulos globulares,

a pesar de haber nacido de la Tarántula. R136 también, parece en camino

a convertirse en un cúmulo globular. Lo cual es un poco misterioso,

porque también se sospecha que muchos globulares son núcleos de galaxias fagocitadas por la galaxia principal. A lo mejor hay dos tipos de cúmulos globulares. No sé.

Para terminar, marqué la posición de la supernova SN 1987A, la única supernova visible a simple vista en tiempos recientes. Yo la vi, brillando como una estrella de tercera magnitud en la periferia de la Nube Mayor, una cosa extraordinaria. Donde explotó la estrella los grandes telescopios han visto evolucionar una nebulosa notable, en forma de "collar de perlas", que se "encendió" algunos meses después de la explosión, cuando el material preexistente fue alcanzado por la radiación. Así lo vio el Telescopio Espacial Hubble:

Este anillo es de color rojo, y es bastante fácil de localizar su posición en relación a estrellas vecinas, gracias a esta foto del Hubble:

También la pude localizar registrando mi imagen en Cartes du Ciel (usando el servicio de astrometría on line):

Hace años, cuando procesé por primera vez estas fotos, no pude localizar la SNR 1987A. Pero ahora no tengo dudas, ahí está. En la posición correcta, y con el colorcito rosado correcto (calibré los colores con Regim, que lo hace muy bien). Mi foto está bastante mal enfocada (algunas estrellas se ven triangulares, pero eso es otra cosa, llamada coma). Así que ahora tengo ganas de rehacerla con más cuidado, para poder registrar bien este resto de supernova que literalmente vi nacer.

Este recorrido por una región tan luminosa del cielo me hizo parecer templada la tórrida Buenos Aires.

Recomiendo el review: Crowther, Massive stars in the Tarantula Nebula: A Rosetta Stone for Extragalactic Supergiant HII Regions, Galaxies (2019). Disponible en arXiv:1911.02047v2. De allí tomé la foto que hace zoom en R136 (ESO/P. Crowther/C.J. Evans) y el diagrama HR. Material menos técnico está en R136a1 FAQ, y en Stars just got bigger.

El paper sobre el agujero negro es: Shenar et al., An X-ray-quiet black hole born with a negligible kick in a massive binary within the Large Magellanic Cloud, Nature Astronomy 6:1085–1092 (2022) (preprint: arXiv:2207.07675).

La ilustración de la estrella de rotación rápida VFTS 102 es de ESA/Hubble. La de la estrella azul con el agujero negro es de ESO/L. Calçada. Las fotos del anillo alrededor de SN 1987A son también del Hubble: NASA/ESA/STScI.

Las demás imágenes son mías. La foto de la Tarántula es una exposición múltiple de 28 minutos a F/6.3, combinada con una exposición única de 14 s para el cúmulo R136.

%20HD.jpg)

.jpg)

.jpg)