Las galaxias no fueron siempre gigantes, como la Vía Láctea, la de Andrómeda, Centaurus A o Messier 87. Como ya hemos contado, fueron creciendo al chocar entre sí y fusionarse, algo que sigue ocurriendo. ¿Cómo habrá sido la historia del crecimiento de la Vía Láctea? Los astrónomos tratan de desentrañarlo revisando el movimiento de grandes poblaciones de estrellas, algo que recién ahora es posible gracias a las mediciones del telescopio espacial Gaia, de la Agencia Espacial Europea. La mezcla de las estrellas "canibalizadas" es gradual, de manera que se las puede identificar aunque hayan pasado miles de millones de años de la colisión que desintegró la galaxia de la que provenían.

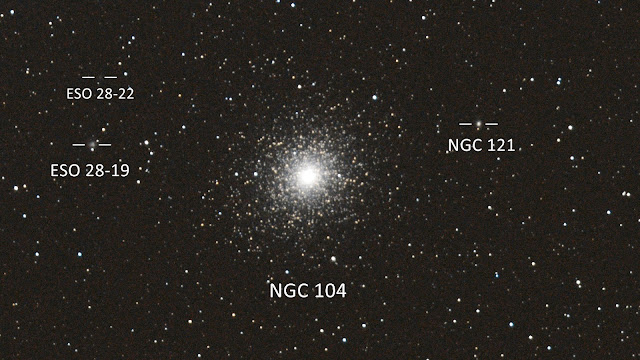

Y no sólo estrellas. La semana pasada mostré una foto de la Nube Menor de Magallanes, en la que veíamos varios de sus cúmulos globulares. A medida que la Vía Láctea fue absorbiendo a sus galaxias satélites, los cúmulos globulares (similares a los de la Nube Menor) no se desarmaron, y pasaron a integrar la población de globulares de la Vía Láctea. También ellos tienen movimientos peculiares (y composición química) que los delata. Uno de ellos es éste, NGC 5286:

Es un lindo cúmulo para observar en la constelación del Centauro, especialmente porque contrasta su multitud de estrellitas con la mucho más cercana estrella M Centauri, que está a apenas a 4 minutos de arco de él en el cielo. Claro que el cúmulo está a 36 mil años luz, en el halo de la galaxia, mientras que M Cen está a sólo 260 años luz, en el disco.

NGC 5286 ha sido identificado como perteneciente a una galaxia satélite grandecita (tipo Nube Mayor de Magallanes, ponele) llamada "la Salchicha de Gaia". La colisión de la galaxia Salchicha fue derecho por el medio de la Vía Láctea, de manera que sus estrellas, hasta el día de hoy, tienen velocidades que apuntan fuertemente en la dirección radial, y tienen órbitas muy elongadas. Imaginen la diferencia entre las órbitas de los cometas del sistema solar (muy elongadas) y las de los planetas (bien redonditas, como también es la órbita del Sol en la galaxia). El nombre de la galaxia viene justamente del aspecto de sus estrellas cuando se grafican las velocidades en un diagrama de velocidades como éste:

Es un esfuerzo de imaginación, ya sé. Pero el nombre pegó. La Salchicha habría colisionado hace mucho tiempo, tal vez 8 mil millones de años o más, contribuyendo con una cantidad significativa de estrellas y gas a la (entonces) joven Vía Láctea. Hay otro cúmulo, en Carina, que ha sido identificado como su posible núcleo: NGC 2808. Es extremadamente pesado y grande, un rival de Omega Centauri, sólo que mucho más lejano y por eso menos vistoso en el cielo. No tengo fotos, pero he aquí una del Hubble:

Y otro posible cúmulo que heredamos de la Salchicha es uno que mostré la semana pasada, NGC 362, el "otro" globular vecino a la Nube Menor de Magallanes:

Se cree que la colisión con la Salchicha fue la últma colisión "grande" de la Vía Láctea, pero un paper de hace pocos días sostiene que hubo otra más reciente. Esta arqueología galáctica se está desarrollando rápidamente (y Gaia sigue midiendo), así que se están detectando nuevas poblaciones y reclasificando algunas. NGC 5286, por ejemplo, también ha sido clasificado como perteneciente a una colisión más reciente, llamada Pontus. Lo que sí es seguro es que viene de otra galaxia. Qué cosa extraordinaria, ¿no?

El paper original de la galaxia Salchicha creo que es: Belokurov et al., Co-formation of the disc and the stellar halo, MNRAS 478, 611–619 (2018). El gráfico anotado con la Salchicha es de la nota de prensa de Carnegie Melon, que adapta una figura del paper.

La identificación de NGC 5286 es otro paper del mismo grupo: Myeong et al., The Sausage globular clusters, ApJL 863:L28, (2018). Hay otro, de este año: Belokurov et al., In-situ versus accreted Milky Way globular clusters: a new classification method and implications for cluster formation, MNRAS 528, 3198–3216 (2024).

La reclasificación de NGC 5286 como miembro de la galaxia Pontus está en: Malhan, A New Member of the Milky Way’s Family Tree: Characterizing the Pontus Merger of Our Galaxy, ApJL 930:L9 (2022).

La foto de NGC 2808 es de NASA/ESA/STSci/Hubble. Las demás son mías.

%20HD.jpg)