Tengo el gusto de participar del Comité Organizador de la conferencia internacional Distant Galaxies from the Far South. El evento reunirá, en la ciudad de Bariloche, a los capos mundiales del estudio de las galaxias más lejanas y que, por lo tanto, vemos tal como eran de bebés, cuando el universo era joven y muy distinto que hoy en día. Adivinen quién hizo la composición fotográfica para el póster:

La conferencia es una iniciativa de Karina Caputi, graduada en Física del Instituto Balseiro y doctora en Astronomía. Actualmente es Profesora de Astronomía en la Universidad de Groningen, Holanda. Se dedica a estudiar cómo se formaron y evolucionaron las galaxias cuando el universo era joven. Karina me contactó el año pasado para que la ayudara a organizar su propuesta. Inmediatamente dije que sí, y convoqué a otra astrónoma barilochense, Mariana Orellana de la Universidad de Río Negro, para hacerlo juntos.

Aunque se trata de un evento científico para especialistas, lo cuento aquí porque habrá dos buenísimas charlas públicas de divulgación. Si estás en (o cerca de) Bariloche, y te interesa la astronomía, no te las podés perder:

The James Webb Space Telescope, a cargo del Dr. Matt Greenhouse (NASA, Goddard Space Center, USA). LA CHARLA SERÁ EN INGLÉS.

Martes 12 de diciembre, 19:00 horas. Bariloche Eventos y Convenciones, España 415, entrada libre y gratuita.

Matt, doctor en Astronomía por la Universidad de Wyoming, es nada menos que el responsable de la instrumentación científica a bordo del Telescopio Espacial Webb, que será el mayor telescopio espacial al momento de su lanzamiento (planeado para abril de 2019). El telescopio Webb forma parte de una nueva generación de telescopios espaciales y será el sucesor del famoso Telescopio Hubble. Segurmente revolucionará la astronomía y la cosmología del mismo modo que lo hizo el Hubble hace más de 25 años. Como se ve en la foto del equipo junto a un modelo de tamaño real, ¡es gigante! Estoy seguro de que Matt está ahí, pero no logro identificarlo.

Las Primeras Galaxias del Universo, a cargo de la Prof. Karina Caputi (Universidad de Groningen, Países Bajos).

Sábado 16 de diciembre, 14:30 horas. Biblioteca Sarmiento (Centro Cívico), entrada libre y gratuita.

Algo que aprendimos a lo largo del siglo XX es que el universo no fue siempre igual: evolucionó, y lo sigue haciendo, a partir de un estado extremadamente denso y caliente, y todavía está expandiéndose y enfriándose. El universo joven era muy distinto del que vemos a nuestro alrededor: no había estrellas ni galaxias, sólo hidrógeno, helio y radiación. ¿Cómo llegó a ser como lo conocemos? ¿Cómo se formaron las primeras estrellas, las primeras galaxias? ¿Cómo eran, y cómo llegaron a ser como la Vía Láctea? Aquellas galaxias bebé era mucho más chiquitas, y su luz está tan estirada en su largo viaje hasta nosotros que ni siquiera el Telescopio Hubble (que llega a pispear en el infrarrojo cercano) alcanza a verlas bien. Hará falta el Telescopio Webb, diseñado para ver en infrarrojo.

En cambio sus estrellas (sospechamos) pueden haber sido mucho mayores que las más grandes estrellas que vemos a nuestro alrededor, que pesan a lo sumo unas 260 veces más que el Sol. ¿Fue realmente así? Esas estrellas de puro hidrógeno y helio, ¿pueden haber pesado como 500 soles? ¿1000? ¿2000? No lo sabemos. Tanto los astrónomos observacionales como teóricos están preparándose para la nueva era del Telescopio Webb y los nuevos telescopios gigantes en la superficie de la Tierra, varios de ellos ya en construcción.

Y estas galaxias súper distantes, súper jóvenes, súper chiquitas, ¿tenían ya grandes agujeros negros en su centro? ¿En qué momento, y cómo, los desarrollaron o los adquirieron? ¿O fue al revés, y las galaxias se formaron alrededor de ellos? Hay montones de cosas que ignoramos sobre aquellas lejanas épocas. A diferencia de la historia de nuestro mundo, el pasado del universo está a la vista gracias a los telescopios, verdaderas máquinas del tiempo que nos revelan, con cada avance tecnológico, no sólo las respuestas a nuestas preguntas, sino fenómenos inesperados y nuevos misterios para resolver.

La imagen de la ciudad de Bariloche con la galaxia Centaurus A es una composición mía, basada en fotos también mías. La foto de Karina es suya. La del equipo del Telescopio Webb es de la NASA, así como la comparación de galaxias similares a la Vía Láctea, a distintas edades, que está basada en imágenes del Telescopio Espacial Hubble (NASA/ESA/STScI).

Mostrando entradas con la etiqueta Balseiro. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta Balseiro. Mostrar todas las entradas

18/11/2017

Galaxias lejanas

Etiquetas:

astronomía,

Balseiro,

galaxias,

telescopio

11/11/2017

La tetera y la cafetera

It is just stars, and you could join up the dots in any way you wanted,

and you could make it look like a lady with an umbrella who is waving,

or the coffeemaker which Mrs. Shears has, which is from Italy,

with a handle and steam coming out, or like a dinosaur.

and you could make it look like a lady with an umbrella who is waving,

or the coffeemaker which Mrs. Shears has, which is from Italy,

with a handle and steam coming out, or like a dinosaur.

Mark Haddon, The curious incident of the dog in the night-time

Carlos Balseiro estaba hojeando mi reciente libro En el Cielo las Estrellas, y al llegar a una ilustración de la constelación de Orión me dice "A mí Orión siempre me pareció que era una cafetera, una de esas italianas".

¿Orión una cafetera? Desde tiempo inmemorial el gran cuadrilátero cruzado por las Tres Marías ha sido asociado con una figura humana: Gilgamesh, el cazador Orión, el ex arquero de Boca... ¿Pero una cafetera?

"Una moka", me dice Balseiro. "Y no soy el único. Leí una novela policial donde hay un chico autista, no me acuerdo el autor". "Mark Haddon", le digo (yo también leí The curious incident...). "Esa. Y el chico dice que a él Orión le parece una cafetera. Mirá".

Me describió la cafetera, con la base del recipiente donde se pone el agua formada por Rigel y Saiph, la rosca donde va el filtro son las Tres Marías, la parte donde se junta el café es el otro trapecio, con la brillante Betelgeuse haciendo de pico, la tapita coronada por Lambda Orionis y, sujeta a Bellatrix, el asa formada por el arquito de las Pi Orionis. Hasta el vapor saliendo por el pico, gentileza de la Vía Láctea estival (austral) y el triangulito Mu-Nu-Xi.

Me describió la cafetera, con la base del recipiente donde se pone el agua formada por Rigel y Saiph, la rosca donde va el filtro son las Tres Marías, la parte donde se junta el café es el otro trapecio, con la brillante Betelgeuse haciendo de pico, la tapita coronada por Lambda Orionis y, sujeta a Bellatrix, el asa formada por el arquito de las Pi Orionis. Hasta el vapor saliendo por el pico, gentileza de la Vía Láctea estival (austral) y el triangulito Mu-Nu-Xi. Chan. Una cafetera. Era innegable e irresisitible. Acá está, díganme si no es.

Ya se sabe que Orión y el Escorpión se presiguen mutuamente en el cielo, obedeciendo a la enemistad del mito griego. No queremos romper esta simetría celeste entre el cielo estival dominado por el cazador y el invernal supervisado por el arácnido. No hay problema: junto a Escorpio está Sagitario, en la parte más gruesa y brillante de la Vía Láctea. La figura del centauro (también arquero, fijensé un poco, si bien del otro tipo) no es fácil de identificar, pero hay un grupo de estrellas que todo aficionado sabe reconocer como una Tetera (también con vaporcitos galácticos).

Así que ahora tenemos la Tetera y la Cafetera celestes, persiguiéndose en el cielo en extremos opuestos de la Vía Láctea. Una preciosidad.

Salgan a verlas. En estos días, tipo 22:30, la Cafetera sale por el Este mientras la Tetera se esconde por el Oeste.

And anyway, Orion is not a hunter or a coffee maker or a dinosaur. It is just Betelgeuse and Bellatrix and Alnilam and Rigel and 17 other stars I don't know the names of. And they are nuclear explosions billions of miles away.

Mark Haddon, The curious incident of the dog in the night-time

Carlos Balseiro es físico, especialista en temas de materia condensada y nanociencia. Fue mi profesor de Mecánica Cuántica I cuando ambos éramos mucho más jóvenes. Es hijo de José Balseiro, uno de los pioneros de la física argentina y fundador de nuestro Instituto. Carlos es actualmente Director del Insituto Balseiro, lo cual lleva a irremediables confusiones de nombre. Las figuras están hechas con Stellarium.

Etiquetas:

Balseiro,

constelaciones,

libros,

mitología,

Orión

22/10/2016

El manzano de Newton

En el Instituto Balseiro tenemos un retoño del manzano de Newton. Siempre me preguntan si es verdad, así que voy a contar algunos detalles. Pero primero hablemos sobre la anécdota del manzano. Todo el mundo la conoce: a Newton se le ocurrió la idea de la gravitación universal al ver una manzana cayendo del árbol. ¿Será cierto?

La verdad que es una de esas anécdotas que parecen inventadas, sólo que en este caso es muy probablemente cierta. La cuestión es que tenemos varios relatos de gente a quienes el propio Newton se lo habría contado. Entre ellos están su sobrina favorita Catherine Barton y su marido John Conduitt. Catherine se lo contó a Voltaire, quien fue el primero en reproducir la anécdota en forma impresa. Conduitt, por su parte, lo cuenta en sus memorias. En la parte remarcada aquí al lado dice: "en el año 1665, cuando se retiró a su casa en ocasión de la Plaga, ideó su sistema de gravedad que se le ocurrió observando una manzana cayendo de un árbol." Se refiere a algo que ya hemos contado aquí: la Universidad de Cambridge cerró a causa de la epidemia de peste bubónica en 1665-1666, y Newton se retiró a casa de su madre en Woolsthorpe, una aldea entre Cambridge y Nottingham.

Otro caso: el arqueólogo William Stukeley lo visitó un día, y cuenta que después de comer se hicieron un tecito de cáscara de naranja y fueron a tomarlo al jardín. A la sombra de unos manzanos Newton le contó que en esa misma situación, sentado en actitud contemplativa, vio caer una manzana y la noción de la gravitación universal vino a su mente. Uno más: William Dawson, otro amigo de Newton, que éste visitaba ocasionalmente, había plantado dos manzanos en su jardín bajo los cuales el sabio pasaba horas en solitaria meditación, retoños del que había en el jardín de la casa de Newton.

Es interesante señalar que en ninguno de estos relatos se dice "ver caer manzanas de los árboles", así en general. Todos ellos dicen siempre específicamente UNA manzana de UN árbol. Y un árbol en el jardín, no en el huerto donde había un montón. Estos detalles, y el hecho de que Newton no tenía ningún motivo para inventar algo semejante, le dan a la historia bastante verosimilitud.

Digamos entonces que la anécdota es cierta. ¿Podemos identificar el árbol? Desde tiempos de Newton la gente de Woolsthorpe le mostraba a los visitantes curiosos EL árbol: un manzano en el jardín de Woolsthorpe Manor. No en el huerto. EL árbol famoso era el árbol del jardín. La tradición se mantuvo durante más de un siglo, hasta que el añoso manzano fue arrancado por una fuerte tormenta en 1814. Para preservarlo se cortó un gajo y se lo plantó en casa de Lord Brownlow en Belton. Alguien trajo un serrucho y cortó unas ramas, cuya madera otros vecinos conservaron para la posteridad (hicieron incluso una silla). Pero el árbol no murió, y este dibujo de 1820 lo muestra frondoso con dos copas, una coronando un tronco erguido, y otra saliendo de una rama rastrera. Detrás del tronco vertical se ven dos tocones, de donde se habría cortado la madera tras la tormenta. Una copia de un dibujo anterior, de 1816, muestra el mismo árbol desde otro ángulo, con el tronco partido pero sobreviviendo. Desde esa fecha hasta la actualidad el árbol siguió existiendo, y hoy en día puede visitarse en el jardín de Woolsthorpe Manor, convertida en museo. Puede vérselo en Google Streets en este link: Woolsthorpe Manor (es el árbol con el cartelito).

Bueno, pero entre 1666 y 1816 hay muchos años. ¿Cómo sabemos que no hubo cambios en la casa y en el jardín? La verdad que éste es el eslabón más débil de la evidencia. Existen, sin embargo, dos dibujos de la casa hechos a principios y a fines del siglo XVIII, donde pueden verse muy pocos cambios tanto en la construcción, en el jardín y en la huerta. Ésto, sumado a la tradición centenaria de decir "ése es el árbol", deja poco lugar al escepticismo. Ésta es una foto de hace unos 20 años, mostrándolo en una perspectiva muy parecida a la del dibujo de 1820.

En la Biblioteca del Centro Atómico Bariloche tenemos toda la documentación que acredita el trámite para la obtención de un retoño del famoso manzano. Carlos Castro Madero, Doctor en Física del Balseiro y oficial naval, era presidente de la CNEA en 1979. Durante un viaje al Reino Unido se enteró de la posibilidad de obtener un retoño a través de la East Malling Research Station, a donde en 1940 se llevó un retoño de la Belton House. Nótese que el árbol no se propagó por semilla, sino de manera vegetativa. Estrictamente, son clones. Nuestro manzano no es un descendiente: es el mismo árbol. Resumiré la cronología epistolar.

22 de junio. Castro Madero le pide a Rodolfo Lucheta, agregado naval en Londres, que le ayude a conseguir un retoño pidiéndolo al director de la East Malling Research Station.

4 de julio. Lucheta escribe a la Research Station transmitiendo los deseos del presidente de la CNEA de honrar al sabio inglés (hay que dorar un poco la píldora) plantando su manzano en Bariloche. Y cuánto cuesta.

18 de julio. M. S. Parry, del Departamento de Pomología (!) de la Estación, responde que con todo gusto y gratarola. Habría que hacer un injerto porque los gajos del manzano no hacen raíces, y asegurarse de autorizarlo por razones de sanidad, ya que en East Malling hay una peste endémica de los manzanos.

2 de octubre. Castro Madero escribe a Lucheta, contándole que un tal Ingeniero Seruso tiene todo listo para recibir el gajo en el Servicio Nacional de Sanidad Vegetal, por el temita ese de la plaga, no vaya a ser. Que por las dudas manden 2 ramas con varias yemas cada una.

26 de mayo de 1980. Castro Madero escribe dos cartas, una a Lucheta y otra a Parry, informando que el histórico vegetal ha llegado a Buenos Aires. Sincero agradecimiento, lo plantaremos en el Centro Atómico Bariloche con una ceremonia de homenaje a la memoria del extraordinario científico británico.

4 de junio. Lucheta escribe a Parry: el histórico manzano ha sido plantado en el Centro Atómico Bariloche, con homenaje of course, extremadamente agradecidos por la maravillosa donación, suyo sinceramente.

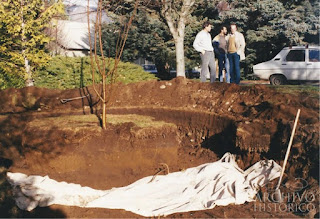

El manzano fue plantado entre las "aulas nuevas" y la tumba de José Balseiro. Allí estaba cuando yo ingresé al Instituto en 1986. Habían pasado 6 años pero seguía siendo un arbolito escuálido. No estaba en un buen lugar: era una zona baja que se inundaba, y empezaron a temer que no sobreviviera. El 11 de julio de 1990 se lo transplantó con gran cuidado al lugar donde está ahora, más cerca de la puerta de la Biblioteca. Fue un éxito: inmediatamente la planta agarró, se puso fuerte y empezó a crecer. Al poco tiempo empezó a dar frutas. Hoy en día es un hermoso manzano, como puede verse. El sitio original estaba por ahí al fondo de este prado.

Cuando está en flor es una belleza, como todos los frutales. Cuando termina la floración de los ciruelos y los cerezos, los manzanos (hay unos cuantos en el Centro Atómico) siguen en flor hasta casi el verano. Ayer mismo, viernes 21, antes de entrar a clase de Mecánica, vi que empezaban a abrirse los pimpollos, que son rosados al principio y después se ponen blancos como en la foto.

Si no recuerdo mal, la primera vez que dio frutos dio una sola manzana. Hoy, por suerte, se llena. Son bastante ricas, no particularmente sabrosas pero buenas para cocinar. Se llaman Flower of Kent, una variedad antigua documentada desde tiempos de Shakespeare pero muy rara hoy en día. Así son, más bien chicas y de piel verde con manchas irregulares de un rojo carmesí. A estas les falta un poco.

Para que se hagan idea del tamaño que tiene hoy el árbol, aquí hay una foto de la Banda Atómica tocando junto a él en pleno verano, a pocos días del cumpleaños de Newton.

Existen otros retoños del árbol histórico, todos ellos de dos linajes: el de la Casa Belton, vía la East Malling Research Station, y el de Kew Gardens, a donde fue llevado un retoño directamente del árbol de Woolsthorpe Manor. Todos ellos han sido declarados idénticos (clones, vegetalmente hablando) por los expertos manzanólogos. Hay árboles de Newton en el Laboratorio TANDAR y en la Sede Central de la CNEA en Buenos Aires (hermanitos del nuestro), en el National Bureau of Standards en Washington, el National Research Council en Ottawa, el Dominion Physical Laboratory en Nueva Zelanda, el Queen's y el Trinity College de Cambridge, el National Physical Laboratory en Londres y en el Departamento de Física de la Universidad de York. Y seguramente en muchos otros lugares del mundo.

Si nos visitan en otoño, no dejen de comerse una manzana histórica...

Agradezco a la Biblioteca Leo Falicov, a su directora Marisa Velazco Aldao y a Christina Martínez, responsable del Archivo Histórico, quienes me facilitaron copias de los documentos y fotos históricas.

También agradezco a Rubén Weht, del Centro Atómico Constituyentes, quien hizo averiguaciones por allá y me pasó el siguiente dato que no está documentado. Según E. Maqueda el primer manzano murió en Ezeiza por falta de cuidados durante la cuarentena. Entonces Castro Madero lo volvió a pedir, y un físico famoso de Constituyentes aprovechó para pedir también uno para el Laboratorio TANDAR, el acelerador de iones que la CNEA acababa de inaugurar en Buenos Aires.

Hay muchas notas sobre la anéctoda del manzano de Newton. En esta ocasión me gustaron:

The Newton's apple tree, de H. J. Hadow, NPL Historical note No 6 (1970).

The history of Newton's apple tree, R. G. Keesing, Contemporary Physics 39:377-391 (1998). (De aquí tomé las imágenes de la primera parte de la nota.)

The Isaac Newton apple, T. N. Hoblyn, East Malling Research Station (1955), nota acompañando la donación de los retoños que llegaron a la Argentina.

Las fotos actuales del manzano de Newton barilochense son mías.

La verdad que es una de esas anécdotas que parecen inventadas, sólo que en este caso es muy probablemente cierta. La cuestión es que tenemos varios relatos de gente a quienes el propio Newton se lo habría contado. Entre ellos están su sobrina favorita Catherine Barton y su marido John Conduitt. Catherine se lo contó a Voltaire, quien fue el primero en reproducir la anécdota en forma impresa. Conduitt, por su parte, lo cuenta en sus memorias. En la parte remarcada aquí al lado dice: "en el año 1665, cuando se retiró a su casa en ocasión de la Plaga, ideó su sistema de gravedad que se le ocurrió observando una manzana cayendo de un árbol." Se refiere a algo que ya hemos contado aquí: la Universidad de Cambridge cerró a causa de la epidemia de peste bubónica en 1665-1666, y Newton se retiró a casa de su madre en Woolsthorpe, una aldea entre Cambridge y Nottingham.

Otro caso: el arqueólogo William Stukeley lo visitó un día, y cuenta que después de comer se hicieron un tecito de cáscara de naranja y fueron a tomarlo al jardín. A la sombra de unos manzanos Newton le contó que en esa misma situación, sentado en actitud contemplativa, vio caer una manzana y la noción de la gravitación universal vino a su mente. Uno más: William Dawson, otro amigo de Newton, que éste visitaba ocasionalmente, había plantado dos manzanos en su jardín bajo los cuales el sabio pasaba horas en solitaria meditación, retoños del que había en el jardín de la casa de Newton.

Es interesante señalar que en ninguno de estos relatos se dice "ver caer manzanas de los árboles", así en general. Todos ellos dicen siempre específicamente UNA manzana de UN árbol. Y un árbol en el jardín, no en el huerto donde había un montón. Estos detalles, y el hecho de que Newton no tenía ningún motivo para inventar algo semejante, le dan a la historia bastante verosimilitud.

Digamos entonces que la anécdota es cierta. ¿Podemos identificar el árbol? Desde tiempos de Newton la gente de Woolsthorpe le mostraba a los visitantes curiosos EL árbol: un manzano en el jardín de Woolsthorpe Manor. No en el huerto. EL árbol famoso era el árbol del jardín. La tradición se mantuvo durante más de un siglo, hasta que el añoso manzano fue arrancado por una fuerte tormenta en 1814. Para preservarlo se cortó un gajo y se lo plantó en casa de Lord Brownlow en Belton. Alguien trajo un serrucho y cortó unas ramas, cuya madera otros vecinos conservaron para la posteridad (hicieron incluso una silla). Pero el árbol no murió, y este dibujo de 1820 lo muestra frondoso con dos copas, una coronando un tronco erguido, y otra saliendo de una rama rastrera. Detrás del tronco vertical se ven dos tocones, de donde se habría cortado la madera tras la tormenta. Una copia de un dibujo anterior, de 1816, muestra el mismo árbol desde otro ángulo, con el tronco partido pero sobreviviendo. Desde esa fecha hasta la actualidad el árbol siguió existiendo, y hoy en día puede visitarse en el jardín de Woolsthorpe Manor, convertida en museo. Puede vérselo en Google Streets en este link: Woolsthorpe Manor (es el árbol con el cartelito).

Bueno, pero entre 1666 y 1816 hay muchos años. ¿Cómo sabemos que no hubo cambios en la casa y en el jardín? La verdad que éste es el eslabón más débil de la evidencia. Existen, sin embargo, dos dibujos de la casa hechos a principios y a fines del siglo XVIII, donde pueden verse muy pocos cambios tanto en la construcción, en el jardín y en la huerta. Ésto, sumado a la tradición centenaria de decir "ése es el árbol", deja poco lugar al escepticismo. Ésta es una foto de hace unos 20 años, mostrándolo en una perspectiva muy parecida a la del dibujo de 1820.

En la Biblioteca del Centro Atómico Bariloche tenemos toda la documentación que acredita el trámite para la obtención de un retoño del famoso manzano. Carlos Castro Madero, Doctor en Física del Balseiro y oficial naval, era presidente de la CNEA en 1979. Durante un viaje al Reino Unido se enteró de la posibilidad de obtener un retoño a través de la East Malling Research Station, a donde en 1940 se llevó un retoño de la Belton House. Nótese que el árbol no se propagó por semilla, sino de manera vegetativa. Estrictamente, son clones. Nuestro manzano no es un descendiente: es el mismo árbol. Resumiré la cronología epistolar.

22 de junio. Castro Madero le pide a Rodolfo Lucheta, agregado naval en Londres, que le ayude a conseguir un retoño pidiéndolo al director de la East Malling Research Station.

4 de julio. Lucheta escribe a la Research Station transmitiendo los deseos del presidente de la CNEA de honrar al sabio inglés (hay que dorar un poco la píldora) plantando su manzano en Bariloche. Y cuánto cuesta.

18 de julio. M. S. Parry, del Departamento de Pomología (!) de la Estación, responde que con todo gusto y gratarola. Habría que hacer un injerto porque los gajos del manzano no hacen raíces, y asegurarse de autorizarlo por razones de sanidad, ya que en East Malling hay una peste endémica de los manzanos.

2 de octubre. Castro Madero escribe a Lucheta, contándole que un tal Ingeniero Seruso tiene todo listo para recibir el gajo en el Servicio Nacional de Sanidad Vegetal, por el temita ese de la plaga, no vaya a ser. Que por las dudas manden 2 ramas con varias yemas cada una.

26 de mayo de 1980. Castro Madero escribe dos cartas, una a Lucheta y otra a Parry, informando que el histórico vegetal ha llegado a Buenos Aires. Sincero agradecimiento, lo plantaremos en el Centro Atómico Bariloche con una ceremonia de homenaje a la memoria del extraordinario científico británico.

4 de junio. Lucheta escribe a Parry: el histórico manzano ha sido plantado en el Centro Atómico Bariloche, con homenaje of course, extremadamente agradecidos por la maravillosa donación, suyo sinceramente.

El manzano fue plantado entre las "aulas nuevas" y la tumba de José Balseiro. Allí estaba cuando yo ingresé al Instituto en 1986. Habían pasado 6 años pero seguía siendo un arbolito escuálido. No estaba en un buen lugar: era una zona baja que se inundaba, y empezaron a temer que no sobreviviera. El 11 de julio de 1990 se lo transplantó con gran cuidado al lugar donde está ahora, más cerca de la puerta de la Biblioteca. Fue un éxito: inmediatamente la planta agarró, se puso fuerte y empezó a crecer. Al poco tiempo empezó a dar frutas. Hoy en día es un hermoso manzano, como puede verse. El sitio original estaba por ahí al fondo de este prado.

Cuando está en flor es una belleza, como todos los frutales. Cuando termina la floración de los ciruelos y los cerezos, los manzanos (hay unos cuantos en el Centro Atómico) siguen en flor hasta casi el verano. Ayer mismo, viernes 21, antes de entrar a clase de Mecánica, vi que empezaban a abrirse los pimpollos, que son rosados al principio y después se ponen blancos como en la foto.

Si no recuerdo mal, la primera vez que dio frutos dio una sola manzana. Hoy, por suerte, se llena. Son bastante ricas, no particularmente sabrosas pero buenas para cocinar. Se llaman Flower of Kent, una variedad antigua documentada desde tiempos de Shakespeare pero muy rara hoy en día. Así son, más bien chicas y de piel verde con manchas irregulares de un rojo carmesí. A estas les falta un poco.

Para que se hagan idea del tamaño que tiene hoy el árbol, aquí hay una foto de la Banda Atómica tocando junto a él en pleno verano, a pocos días del cumpleaños de Newton.

Existen otros retoños del árbol histórico, todos ellos de dos linajes: el de la Casa Belton, vía la East Malling Research Station, y el de Kew Gardens, a donde fue llevado un retoño directamente del árbol de Woolsthorpe Manor. Todos ellos han sido declarados idénticos (clones, vegetalmente hablando) por los expertos manzanólogos. Hay árboles de Newton en el Laboratorio TANDAR y en la Sede Central de la CNEA en Buenos Aires (hermanitos del nuestro), en el National Bureau of Standards en Washington, el National Research Council en Ottawa, el Dominion Physical Laboratory en Nueva Zelanda, el Queen's y el Trinity College de Cambridge, el National Physical Laboratory en Londres y en el Departamento de Física de la Universidad de York. Y seguramente en muchos otros lugares del mundo.

Si nos visitan en otoño, no dejen de comerse una manzana histórica...

Agradezco a la Biblioteca Leo Falicov, a su directora Marisa Velazco Aldao y a Christina Martínez, responsable del Archivo Histórico, quienes me facilitaron copias de los documentos y fotos históricas.

También agradezco a Rubén Weht, del Centro Atómico Constituyentes, quien hizo averiguaciones por allá y me pasó el siguiente dato que no está documentado. Según E. Maqueda el primer manzano murió en Ezeiza por falta de cuidados durante la cuarentena. Entonces Castro Madero lo volvió a pedir, y un físico famoso de Constituyentes aprovechó para pedir también uno para el Laboratorio TANDAR, el acelerador de iones que la CNEA acababa de inaugurar en Buenos Aires.

Hay muchas notas sobre la anéctoda del manzano de Newton. En esta ocasión me gustaron:

The Newton's apple tree, de H. J. Hadow, NPL Historical note No 6 (1970).

The history of Newton's apple tree, R. G. Keesing, Contemporary Physics 39:377-391 (1998). (De aquí tomé las imágenes de la primera parte de la nota.)

The Isaac Newton apple, T. N. Hoblyn, East Malling Research Station (1955), nota acompañando la donación de los retoños que llegaron a la Argentina.

Las fotos actuales del manzano de Newton barilochense son mías.

18/10/2014

When the Moooon is in the seventh hoooouse...

Hace un par de semanas comenté que durante el eclipse lunar del 8 de octubre podríamos ver al planeta Urano alineado con la Luna (y la Tierra, y el Sol). Cuando mostré en Facebook las fotos del eclipse alguien preguntó: "¿Por qué se ve Urano, que brilla con magnitud 6 y es invisible a simple vista, pero no se ve ninguna otra estrella?" La foto en cuestión es ésta:

Urano se ve claramente, si bien chiquito, en la foto de resolución completa. Tuve que achicarla para poder mostrarla en la Web. Así que hice un circulito en la posición del planeta y copié en alta resolución el detalle del planeta, que ostenta su color celeste (¿cian?) característico. Ahora bien: inclusive en la foto reducida, sí se ven otras estrellas. Hay una cerquita y a la derecha/abajo de la Luna, y otra un poco más lejos, a la derecha/arriba. Se ven, de hecho, mejor que Urano, así que deben ser estrellas de mayor magnitud. Hay inclusive una tercera. Acá están, a ver si se ven mejor acomodando un poco los tonos:

Es cierto que no hay ninguna estrella bien brillante. La Luna se encontraba en la constelación de Piscis, como corresponde a una Luna llena primaveral. ¡Y las estrellas de Piscis son muy tenues! Las dos principales que vemos aquí, Épsilon y Delta, son estrellas de cuarta magnitud. La estrella señalada como HD4628 es de sexta magnitud, similar a Urano. Es notable que lleguen a verse con el farol de la Luna llena tan cerca. Piscis es una constelación muy grande pero sus estrellas más brillantes apenas superan la cuarta magnitud. Lo que sí está bueno es el mito de Piscis, que conté hace algún tiempo...

Dije que la Luna estaba en Piscis, como corresponde a una Luna llena primaveral. ¿Por qué? Porque la Luna llena ocupa en el cielo la posición opuesta al Sol. Y recién comenzó la primavera (austral) así que la Luna aparece apenas pasada del equinoccio vernal: el punto del cielo que ocupa el Sol en el equinoccio opuesto, el de marzo. En la foto el punto vernal ya estaba fuera del cuadro, bajo el horizonte, así que lo simulé en Stellarium una hora y media antes, mostrando la constelación de Piscis entera:

El punto vernal, que es la intersección del ecuador y la eclíptica, está señalado. Allí estará el Sol el 21 de marzo, y la Luna llena estará del otro lado del cielo. La constelación inmediatamente a la derecha de Piscis, hacia el Oeste, es Aries. Hace un par de miles de años el punto vernal estaba en Aries, por lo cual hasta hoy a veces se lo llama primer punto de Aries. Un lento bamboleo de la Tierra (la precesión de los equinoccios) lo ha llevado a Pisics. Y dentro de miles de años entrará en la constelación siguiente hacia el Este: Acuario. A pesar de lo que decían los hippies en la década de 1960, esta "Era de Acuario" no comenzará sino hasta dentro de miles de años. Y no tiene nada que ver con la Luna en la séptima casa, ni con la alineación de Júpiter y Marte, ni todas esas cosas que dice la letra de la canción inicial de la ópera rock Hair, de donde tomé el título de esta nota... El influjo mágico de la Era de Acuario es una fantasía total, sólo tolerable en una obra musical, pero el punto vernal es bien real, y es probablemente el punto del cielo más importante en muchísimas astronomías tradicionales, marcando ya sea el comienzo del año o importantes festivales de muchas culturas. Es como la coordenada inicial del viaje anual del Sol. Nuestro calendario no comienza allí debido a la reforma Gregoriana. Pero estamos hablando de la Luna, no del Sol, así que no diré más.

Las fotos están muy lindas, pero el ojo no ve exactamente igual que la cámara fotográfica. El cerebro tiene una enorme capacidad de compensar la percepción de las partes más oscuras y las más brillantes de un campo visual, lo que se llama rango dinámico. Viendo el eclipse con nuestros propios ojos podíamos distinguir el paisaje y la superficie de la Luna con mejor nitidez que en las fotos de aquí arriba. Puede lograrse un efecto fotográfico similar combinando fotos de distintas exposiciones. Me salió razonablemente bien, así que lo muestro. Aquí está mi eclipse andino HDR:

La Luna se ocultó tras el cerro López a las 6:40, cuando ya clareaba por el Este. Esta composición de dos momentos finales de nuestro eclipse, separadas por pocos minutos, muestra el dramático cambio de luz que se produce al amanecer: el color de la nieve cambia de celeste a rosado. El color rosa se debe, claro está, a la luz del Sol filtrada por la atmósfera terrestre. Este paso a través del aire le dispersa los colores azules, y la luz se vuelve roja o anaranjada. Como la Luna eclipsada se encuentra justo ahí atrás, esa misma luz enrojecida es la responsable de iluminar tenuemente la parte eclipsada (¡aun con el Sol oculto!), como se ve en las fotos, y también a simple vista. Tal como hemos comentado en más de una ocasión, es la luz de todos los amaneceres y los atardeceres del mundo a la vez.

Tuve el gusto de observar este eclipse acompañado por unos cuantos de los chicos ganadores de la Beca IB para alumnos de secundaria (y por sus profes acompañantes y varios de los organizadores del evento), ¡así que aprovecho para agradecerles que se hayan levantado tan temprano para venir a ver el hermoso espectáculo!

Las "casas" del cielo son un concepto de la astrología, muy mal definido como todas las cuestiones de la astrología. Así que ni vale la pena abundar. Pero esa Luna llena al amanecer estaba más o menos en la séptima casa.

02/04/2011

6109 Balseiro

El martes pasado, 29 de marzo, se cumplieron 92 años del nacimiento de José Antonio Balseiro, físico argentino y fundador de mi Instituto, que hoy lleva su nombre. Noventa y dos. Bien podría ser un viejito bien viejito y venir todos los viernes a los Coloquios del Instituto. Lamentablemente Balseiro murió muy joven, mucho más joven que lo que cualquiera debería morir, cuando el Instituto estaba recién arrancando. Yo no lo conocí —vine a Bariloche en 1986— pero es notable su impronta en el Instituto hasta hoy en día. Después de todo, fue su personalidad la que consiguió transmitir al naciente Instituto de Física el empuje necesario para mantenerlo vivo, creciendo y exitoso hasta hoy, más de 50 años después. Otro día contaré más sobre Balseiro. Hoy es una excusa para compartir esta secuencia de fotos, que tomamos hace un par de años con un amigo. Es el asteroide 6019 Balseiro, que honra su memoria desde su órbita en el cinturón principal de asteroides.

6109 Balseiro es un asteroide pequeño y su magnitud al momento de las fotos era de 16,5 aproximadamente (muuuuy tenue), encontrándose a unos 200 millones de kilómetros de la Tierra. La imagen está en negativo para facilitar la observación (además, créanme, las estrellas negras sobre fondo blanco son súper profesionales). La breve película muestra el desplazamiento del asteroide delante de un campo de estrellas débiles en la constelación de Tauro. Entre la primera imagen y la segunda hay dos horas, y entre ésta y la tercera, una hora. Los rayos que parecen salir de las estrellas más brillantes son un artificio de la cámara. La línea recta en la última imagen es un satélite artificial que se interpuso en la foto. La imagen abarca 16' de ancho (la mitad de la Luna llena). Se puede clickear para verla más grande.

Así es la órbita del asteroide Balseiro (roja), algo inclinada con respecto a la eclíptica, y por completo entre la de Marte y la de Júpiter. En amarillo puse también un puñado (de los muchos cientos de miles) de asteroides del cinturón principal, para dar una idea de la región que ocupan en el sistema solar.

Las fotos fueron tomadas por mí y por Damián Zanette utilizando un telescopio robot en Australia, controlado de manera remota desde nuestra oficina en Bariloche, el 29 de noviembre de 2008. En Australia era de noche y acá era de día, nosotros cómodamente sentados a nuestros escritorios una mañana de primavera, tomando mate. ¿No es extraordinario? De manera similar Leónidas Elenin, de Moscú, descubrió en diciembre pasado el cometa que hoy lleva su nombre usando un telescopio en New Mexico. El cometa Elenin tiene muy buenas chances de convertirse en una espectáculo interesante a partir de agosto...

6109 Balseiro es un asteroide pequeño y su magnitud al momento de las fotos era de 16,5 aproximadamente (muuuuy tenue), encontrándose a unos 200 millones de kilómetros de la Tierra. La imagen está en negativo para facilitar la observación (además, créanme, las estrellas negras sobre fondo blanco son súper profesionales). La breve película muestra el desplazamiento del asteroide delante de un campo de estrellas débiles en la constelación de Tauro. Entre la primera imagen y la segunda hay dos horas, y entre ésta y la tercera, una hora. Los rayos que parecen salir de las estrellas más brillantes son un artificio de la cámara. La línea recta en la última imagen es un satélite artificial que se interpuso en la foto. La imagen abarca 16' de ancho (la mitad de la Luna llena). Se puede clickear para verla más grande.

Así es la órbita del asteroide Balseiro (roja), algo inclinada con respecto a la eclíptica, y por completo entre la de Marte y la de Júpiter. En amarillo puse también un puñado (de los muchos cientos de miles) de asteroides del cinturón principal, para dar una idea de la región que ocupan en el sistema solar.

Las fotos fueron tomadas por mí y por Damián Zanette utilizando un telescopio robot en Australia, controlado de manera remota desde nuestra oficina en Bariloche, el 29 de noviembre de 2008. En Australia era de noche y acá era de día, nosotros cómodamente sentados a nuestros escritorios una mañana de primavera, tomando mate. ¿No es extraordinario? De manera similar Leónidas Elenin, de Moscú, descubrió en diciembre pasado el cometa que hoy lleva su nombre usando un telescopio en New Mexico. El cometa Elenin tiene muy buenas chances de convertirse en una espectáculo interesante a partir de agosto...

Suscribirse a:

Entradas (Atom)