Douglas Adams fue un extraordinario humorista y autor, nacido en Cambridge y alumno de St. John's College.

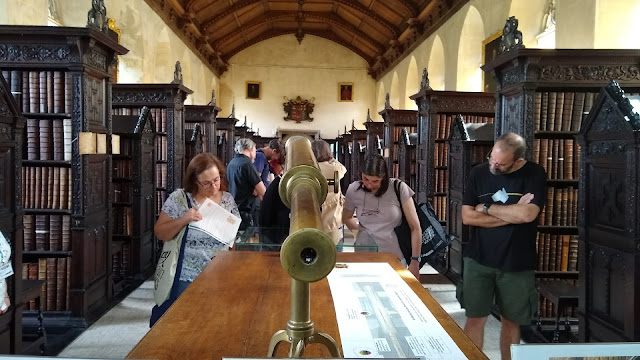

Hace poco hubo una exposición en la hermosa Old Library del College, que generalmente no está abierta al público. Se exhibieron una cantidad de reliquias: su oso de peluche, su primer relato publicado a los 12 años, una carta a un productor donde le cuenta el guión para la producción radial de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy:

Los fans de Adams entenderán qué genial fue ver este tipo de cosas. En medio de los centenarios volúmenes había otro objeto que me llamó la atención:

¡Un telescopio! Un pequeño telescopio refractor de bronce, prácticamente un juguete, pero de otra era. Como se ve en la foto, está apuntado hacia el escudo de armas que se ve en la pared opuesta. Acercando el ojo al ocular vi en todo detalle uno de los leones del escudo:

Era efectivamente el telescopio de un niño, y a su lado se reproducía una carta a su padre donde le contaba que había visto Saturno:

¿Quién era este niño? ¿El pequeño Douglas? No. ¡Era Fred Hoyle! Fred Hoyle también fue alumno de St. John's (es el segundo de la izquierda):

Hoyle fue uno de los más distinguidos, creativos y controvertidos científicos del siglo XX y también, como Adams, autor de ciencia ficción. Después de graduarse hizo un doctorado también en Cambridge, con la dirección del legendario Paul Dirac. Era una combinación rara: Dirac era renuente a dirigir alumnos, y Hoyle era reacio a ser dirigido. Tras convertirse en profesor, rápidamente alcanzó la primera línea en la astrofísica de fines de los años 1940 y 50, demostrando cómo las reacciones nucleares que ocurren en las estrellas permitían explicar fenómenos tales como las enanas blancas, las supergigantes rojas, las supernovas y los quasars. Su trabajo teórico lo llevó a predecir la existencia de un estado desconocido del carbono, que fue finalmente observado en experimentos por William Fowler. Como ya hemos contado, con Fowler más Geoffrey y Margaret Burbidge, escribieron la monumental teoría que explica en minucioso detalle el origen estelar de los elementos químicos, forjados en el horno nuclear de las estrellas (el famoso paper B2FH). Fowler recibió el premio Nobel por esto, y hasta los críticos de Hoyle sostienen que también él lo merecía. Pero se fue de Cambridge de mala manera, peleado con mucha gente influyente, y eso le debe haber jugado en contra.

Hoyle es más famoso por oponerse al modelo de expansión del universo a partir de un estado denso y caliente inicial. Desarrolló una teoría alternativa en la que el universo se expandía eternamente sin un origen, mientras un campo iba creando átomos de hidrógeno de a poquito (no muy distinto del campo de la inflación cósmica, hay que decir). En una entrevista radial se refirió al modelo rival como un "big bang", una gran explosión. Gamow y el resto de los que sostenían este modelo se lo tomaron a mal, se sintieron insultados, y Hoyle sumó algunos enemigos más. Pero un nombre marketinero nunca muere, y hoy llamamos Big Bang al modelo generalmente aceptado de la evolución del universo.

Si bien es una teoría muy bien sostenida por muchísimas observaciones astronómicas y aceptada por la comunidad científica, hay algunos resquicios que todavía no se entienden. En los últimos años surgió uno nuevo: la velocidad a la que el universo se expande, expresada en la constante de Hubble, H0. Parece haber dos valores irreconciliables, según cómo se la mida. La forma tradicional es la original de Hubble: se mide directamente la velocidad (estrictamente, el redshift) a la cual se alejan de nosotros las galaxias, usando supernovas como candelas estándar. El resultado da unos 73 kilómetros por segundo por megapársec. En los últimos 20 años se desarrollaron nuevas técnicas, basadas en la observación del universo lejano (como la radiación cósmica de fondo, por ejemplo), y el valor encontrado es de 67.7 kilómetros por segundo por megapársec. La repetición de estas mediciones, la incorporación de nuevas técnicas, y la reducción de los errores de medición, han demostrado que los dos valores, si bien son cercanos, son irreconciliables. Hay algo que no está bien, que no se entiende.

La situación se llama Hubble tension, y tal vez en otro momento lo cuente en más detalle. En todo caso, imagino que Douglas Adams preferiría el resultado cosmológico, porque expresado en unidades imperiales es 42 millas por segundo por megapársec. Y 42, como se sabe, es la respuesta a la Pregunta Definitiva sobre la Vida, el Universo y Todo lo Demás.La constante de Hubble, que estrictamente tiene unidades de frecuencia, se suele expresar como una velocidad en km/s por megapársec. Significa que dos galaxias lejanas se alejan entre sí a una velocidad que es el producto de los km/s por la distancia en megaparsecs. No es correcto imaginar (aunque es medio inevitable) que realmente se están moviendo a esas velocidades; se alejan por la expansión del espacio entre ellas.