En esta ocasión, en lugar de una lente gran angular, usé un teleobjetivo de 270 mm. Para seguir el movimiento del cielo tuve que usar, en este caso, una montura motorizada. Hice así 6 exposiciones de 2 minutos, que combiné en una imagen de 12 minutos de exposición. Este es el resultado, un campo de 5 grados en la zona de la estrella roja de tercera magnitud Gamma Eridani:

¡El quasar está ahí! Incluso pueden llegar a verlo si descargan la imagen para hacer zoom, aunque reduje la resolución para meterla aquí. Mejor muestro un recorte a resolución completa, y en negativo para que se note mejor:

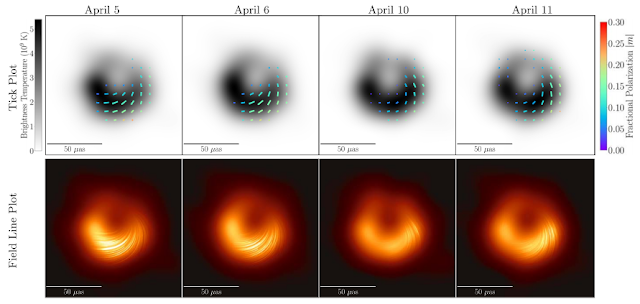

Parece una estrella, obvio. Después de todo, quasar es una palabra inventada en la década del 60 para referirse de manera abreviada a estos quasi-stellar radio sources, que en ese momento eran de naturaleza misteriosa. Pero no es una estrella, es el centro extraordinariamente brillante de una galaxia muy lejana. ¿Cómo lo sabemos? Los astrónomos descomponen la luz que nos llega de los quasars en un arcoiris de colores. Esta figura muestra el espectro de PKS 0405-123. ¡Es muy distinto del espectro de una estrella! Una estrella brilla porque está caliente, así que su espectro es como el de un cuerpo negro. Su forma sería como las tres curvas en forma de joroba que aparecen en esta figura (outer, middle e inner). La línea casi recta que señalé como "no térmico" es inexplicable para una estrella. Hoy sabemos que la luz de los quasars viene del agujero negro central de algunas galaxias, alrededor del cual hay un disco de materia en órbita muy caliente (la parte "térmica", las tres jorobas de la figura), y dos grandes chorros "no térmicos" de materia y energía (radiación de sincrotrón) que el campo magnético del agujero negro proyecta desde sus regiones polares. Esta estructura, como se ve en la figura siguiente, puede tener distintas orientaciones, que corresponden a los distintos tipos de quasars observados. Aunque no veamos directamente estas componentes, en el espectro tenemos la información para deducir su existencia y medirlas.

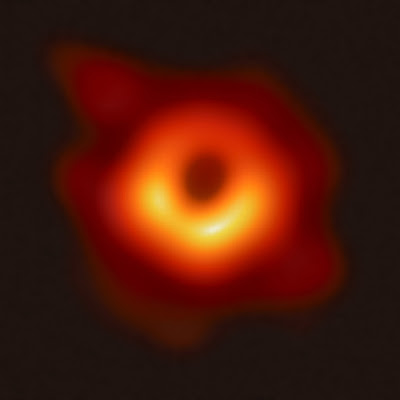

PKS 0405-123 tiene una magnitud aparente de 14.9, muy muy tenue, y aun así es uno de los quasars más brillantes del cielo. Se encuentra a 7 mil millones de años luz. ¿Quéeee? ¿Siete mil millones de años luuuuz? Sí. Siete. Mil. Millones. De. Años. Luz. Sus fotones salieron de allí hace 5500 millones de años, mil millones de años antes de que existieran la Tierra o siquiera el Sol. Es además un blazar, que corresponde a un quasar que nos apunta directamente, desde tan enorme distancia, con uno de sus chorros de energía. Estamos mirando directamente a la garganta del monstruo en el centro de la galaxia. Si estuviéramos cerca podríamos verlo así:

La magnitud absoluta de PKS 0405-123 es un pasmoso -27.7. Considerando que la magnitud aparente del Sol es casi la misma (-26.7), esto quiere decir que si el quasar estuviera a 20 años luz, se vería tan brillante como el Sol. Repito: a 20 años luz el quasar brillaría como el Sol, durante las noches del verano austral el cielo sería celeste y no se vería ninguna estrella, y durante el invierno habría "dos soles". Aunque en realidad el chorro de radiación gamma esterilizaría la Tierra de tal manera que reíte de la lavandina y el alcohol al setenta por ciento.

Son tan fascinantes estos objetos que tendré que volver sobre ellos otro día.

En Simbad hay más de 450 papers sobre este quasar.

El espectro de PKS 0405-123 está tomado del libro Exploring the X-ray universe, de Seward y Charles. El dibujo de las dos perspectivas de un quasar es de Sophia Dagnello, NRAO/AUI/NSF. La representación artística es de DESY, Science Communication Lab.

Magnitud absoluta es la magnitud con la que se ve un objeto a 10 pársecs (32 años luz) de distancia.

P.D. pascual. Varios lectores quedaron intrigados por la distancia de 20 años luz, a la cual habría que poner el quasar para que lo viéramos brillante como el Sol. Algunos me lo hicieron saber educadamente, mientras que otros gritaron que había cometido un error, sin saber siquiera cómo había hecho el cálculo. Así que pongo aquí algunos detalles para los interesados, aunque no está en el espíritu de En el cielo las estrellas explicar absolutamente todo. Algo tiene que quedar para que calculen Uds., che.

La magnitud absoluta -27.7 del quasar está integrada en todo el espectro electromagnético, calculada a partir de mediciones hechas en una cantidad de bandas. Es lo que se llama magnitud bolométrica. Para convertirla en una magnitud absoluta visual hay que aplicar una corrección bolométrica. Para estrellas es relativamente fácil, ya que las estrellas son esencialmente cuerpos negros, y la corrección está estandarizada para cada clase espectral. Para quasars no es tan sencillo porque son objetos complejos, hay de distintos tipos, etc. De hecho, es un campo de investigación todavía abierto. Yo usé un valor razonable, basado en bibliografía: el flujo óptico es un 12% del total, lo cual da una corrección bolométrica de -2 magnitudes, llevando la magnitud absoluta del quasar de un valor bolométrico MB = -27.7 a una óptica MV = -25.7. La relación entre la magnitud absoluta y la aparente se puede escribir así: M = m - 5 log10 d - 5, donde d es la distancia en parsecs. Esto da 6.3 pc, que son 20.5 años luz.

Referencias:

Risaliti & Elvis (2004), A panchromatic view of AGN.

Telfer et al. (2002), The rest-frame extreme-ultraviolet spectral properties of quasi-stellar objects.

.jpg)

.jpg)