Hoy les traigo algunas curiosidades sobre las constelaciones, que quizás no conocían.

1. Existen 88 constelaciones en el cielo moderno. Cada una es una porción de cielo, no una figura de rayitas conectando estrellas (como se las suele representar). Los 88 sectores son irregulares pero cubren completamente el cielo, sin dejar ningún hueco.

2. Estas constelaciones modernas fueron establecidas en la década de 1920 por el astrónomo belga Eugene Delporte, por encargo de la Unión Astronómica Internacional. Delporte se basó en los límites usados por el director del Observatorio de Córdoba, Benjamin Gould, en su Uranometria Argentina.

3. La más pequeña de las constelaciones es la Cruz del Sur, una de las pocas que casi todo el mundo (del hemisferio austral) sabe encontrar en el cielo. Cubre apenas 68 grados cuadrados, el 0.1% del total de la bóveda celeste. Pero en su rinconcito del cielo alberga 5 estrellas brillantes, de magnitud mayor que 3. Su nombre oficial, en latín, es Crux.

4. La mayor de las constelaciones es Hydra, con 1303 grados cuadrados (el 2% del cielo). Es mucho menos conocida que Crux, y a pesar de su tamaño (20 veces mayor que Crux), tiene apenas 2 estrellas de magnitud mayor que 3. Lo que sí tiene, es una buenísima historia mitológica, que ya contamos.

5. Existe una constelación partida en dos: Serpens, la Serpiente. Se la encuentra a uno y otro lado de Ophiuco, el Encantador de Serpientes. De un lado está la cola, Serpens Cauda, y del otro la cabeza, Serpens Caput, que en un mapa del cielo que supe tener ¡estaba traducida como "serpiente muerta"!

6. La constelación con mayor cantidad de estrellas visibles a simple vista es Cygnus, con 290 estrellas. Equuleus es la que menos tiene, con apenas 15. (Revisé el Bright Star Catalogue 5th ed., que contiene las 9096 estrellas que generalmente se consideran visibles a simple vista en condiciones óptimas.)

7. Las constelaciones del hemisferio norte las hemos heredado de la

Grecia antigua (o incluso de Babilonia) por vía del

atlas de Ptolomeo. Por eso tienen nombres de personajes de sus mitologías: Hércules, Orión, Andrómeda, Perseo, Pegaso...

8. Las constelaciones del hemisferio sur fueron identificadas a partir de los viajes de descubrimiento y por astrónomos modernos, que usaron nombres de su interés: la Cruz, el Telescopio, el Microscopio, la Bomba de Vacío, el Sextante, la Brújula, el Indio, el Tucán... Por supuesto, los pueblos que vivían en regiones australes ya conocían esas estrellas, y tenían sus propias constelaciones.

9. Hay 37 constelaciones que representan animales (la Jirafa, el Escorpión, la Ballena, el Ave del Paraíso, el Águila...), entre los cuales hay 4 perros y ningún gato (pero hubo uno, vean el mapa de Hydra que puse arriba). Seres humanos hay 13 (el Aguatero, el Boyero, el Cochero, la Virgen...), mientras que 4 son seres mitológicos (2 son centauros: Centaurus y Sagittarius). Dos son accidentes geográficos: el río Eridanus y el cerro Mensa. Las restantes 29 son objetos (la Lira, la Balanza, el Compás, la Copa...), de los cuales cinco son objetos del mundo real: Sextans, Scutum, Reticulum, Coma y Mensa.

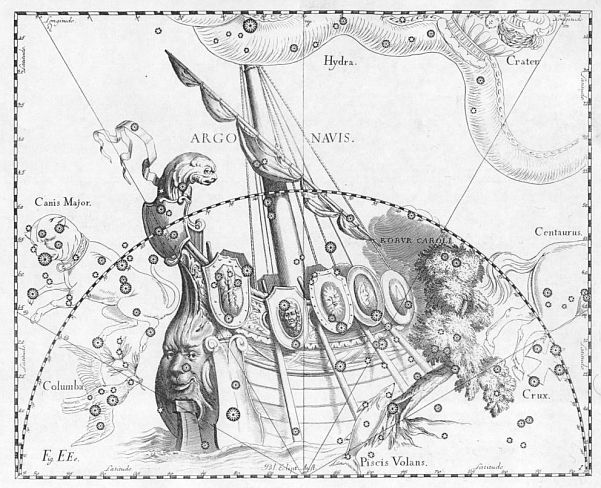

10. Hay constelaciones obsoletas: las inventaron cartógrafos celestes del pasado, pero Delporte las canceló. La más notable es Argo Navis, una constelación enorme que representaba un barco, y que fue dividida en Carina (la Proa o Quilla), Puppis (la Popa) y Vela (las Velas, plural, por eso el genitivo es Velorum y no Velae). Pero hay muchas más, desde una tortuga hasta una imprenta, pasando por el gato que mencioné en el punto 9.

11. Las estrellas se mueven, muy despacito, en el cielo. Así que dentro de decenas de miles de años las formas que reconocemos hoy en día no existirán más. Así se ve la Osa Mayor a través de los milenios:

12. El universo tiene una tercera dimensión que no alcanzamos a apreciar con nuestros ojos. Así que las estrellas que vemos cercanas en el cielo generalmente no están cerca entre sí. ¿Reconocerían a Orión de costado?

Bonus: Estas son todas las constelaciones, con su nombre latino oficial, una traducción o descripción, y clasificadas por el tipo de objeto que representan. Muchos de los animales y seres humanos son protagonistas de mitos, pero separé los que son seres mitológicos puros.

| Animales |

Apus |

Ave del Paraíso (literalmante, "sin pies"; ¿a quién se le ocurrió?)

|

|

Aquila |

Águila, la de Zeus/Júpiter

|

|

Aries |

Carnero

|

|

Camelopardus |

Jirafa (cruza de camello y leopardo, nótese bien)

|

|

Cancer |

Cangrejo |

|

Canes Venatici |

Perros de caza o lebreles (Asterión y Chara, los perros del Boyero)

|

|

Canis Major |

Can mayor (a veces identificado como perro de Orión)

|

|

Canis Minor |

Can menor (también, a veces identificado como perro de Orión) |

|

Cetus |

Ballena

|

|

Chamaeleon |

Camaleón |

|

Columba |

Paloma

|

|

Corvus |

Cuervo |

|

Cygnus |

Cisne

|

|

Delphinus |

Delfín

|

|

Dorado |

Pez dorado (¿cuál será? ¿el carasius o el del Paraná?)

|

|

Equuleus |

Caballito o potrillo

|

|

Grus |

Grulla

|

|

Hydra |

Hidra (o serpiente marina)

|

|

Hydrus |

Hidra macho

|

|

Lacerta |

Lagartija |

|

Leo |

León |

|

Leo Minor |

Leoncito |

|

Lepus |

Liebre

|

|

Lupus |

Lobo

|

|

Lynx |

Lince |

|

Musca |

Mosca (sí, hay una mosca)

|

|

Pavo |

Pavo real

|

|

Pisces |

Peces (dos, los del mito)

|

|

Piscis Austrinus |

Pez austral

|

|

Scorpius |

Escorpión, némesis de Orión

|

|

Serpens |

Serpiente |

|

Taurus |

Toro

|

|

Tucana |

Tucán |

|

Ursa Major |

Osa mayor |

|

Ursa Minor |

Osa menor

|

|

Volans |

Pez volador

|

|

Vulpecula |

Zorrita

|

Seres mitológicos

|

Capricornus |

Carnero acuático (híbrido de cabra y pez)

|

|

Centaurus |

Centauro (tal vez Quirón, el tutor de Hércules)

|

|

Draco |

Dragón (tal vez el guardián de las manzanas doradas de las Hespéridas, muerto por Hércules)

|

|

Monoceros |

Unicornio

|

|

Pegasus |

Pegaso (el caballo alado)

|

|

Phoenix |

Ave Fénix |

|

Sagittarius |

Centauro arquero (no como Dibu, sino con el arma que lanza flechas)

|

| Humanos |

Andromeda |

Princesa de Etiopía, hija de Cefeo y Casiopea

|

|

Aquarius |

Aguatero (quizás Ganímedes, el mozo del Olimpo)

|

|

Auriga |

Cochero; chofer diríamos hoy

|

|

Bootes |

Boyero (una ocupación hoy en desuso, equivalente a un camionero, fletero, tractorista, algo así)

|

|

Cassiopeia |

Casiopea, Reina de Etiopía

|

|

Cepheus |

Cefeo, Rey de Etiopía

|

|

Gemini |

Gemelos (Castor y Pollux, hijos de Leda, hermanos de Helena de Troya)

|

|

Hercules |

Hércules |

|

Indus |

Indio (aborigen americano)

|

|

Ophiuchus |

Cazador de serpientes (Esculapio, el inventor de la medicina)

|

|

Orion |

Orión, el cazador |

|

Perseus |

Perseo, héroe que salvó a Andrómeda

|

|

Virgo |

Virgen (la diosa Ceres o Démeter, no la cristiana)

|

Accidentes geográficos

|

Eridanus |

Río Erídano (tal vez el Po)

|

|

Mensa |

El Cerro Mesa (en Sudáfrica, cerca de Ciudad del Cabo; objeto real)

|

| Objetos |

Antlia |

Bomba de vacío

|

|

Ara |

Altar |

|

Caelum |

Cincel

|

|

Carina |

Proa o quilla del barco de los argonautas |

|

Circinus |

Compás (de dibujo)

|

|

Coma |

La cabellera de la Reina Berenice de Egipto (objeto real)

|

|

Corona Australis |

Corona austral |

|

Corona Borealis |

Corona boreal

|

|

Crater |

Copa

|

|

Crux |

Cruz del Sur (el símbolo cristiano) |

|

Fornax |

Horno (de laboratorio químico)

|

|

Horologium |

Reloj

|

|

Libra |

Balanza |

|

Lyra |

Lira (el instrumento musical, no la moneda)

|

|

Microscopium |

Microscopio |

|

Norma |

Regla (de dibujo)

|

|

Octans |

Octante |

|

Pictor |

Caballete de pintura

|

|

Puppis |

Popa del barco de los argonautas |

|

Pyxis |

Brújula del barco de los argonautas |

|

Reticulum |

Retículo (del ocular del telescopio de Nicolas de Lacaille; objeto real)

|

|

Sagitta |

Flecha |

|

Sculptor |

Taller del escultor

|

|

Scutum |

El escudo de armas del Rey Juan III Sobiesky de Polonia (objeto real)

|

|

Sextans |

El Sextante de Johannes Hevelius (que se incendió; objeto real)

|

|

Telescopium |

Telescopio |

|

Triangulum |

Triángulo (la letra griega Delta mayúscula)

|

|

Triangulum Australe |

Triángulo austral (un nivel de agrimensor)

|

|

Vela |

Velas del barco de los argonautas |

Las tapas de la Uranometría Argentina las tomé del excelente sitio Historia de la Astronomía, de Santiago Paolantonio.