"Treinta y tres". Son los años que está cumpliendo el telescopio más famoso, el segundo telescopio más revolucionario de la historia de la humanidad: el Telescopio Espacial Hubble. Los medios se hicieron eco del aniversario del lanzamiento, el pasado 24 de abril. Pero aquí celebramos la fecha inaugural de cualquier telescopio: la primera luz. Es hoy, 20 de mayo, el aniversario de la primera de las más de un millón y medio de fotos que lleva hechas. Fue una exposición de una partecita del cúmulo abierto NGC 3532, bien conocido por los aficionados australes.

La imagen publicada ese día muestra dos fotos, la de la izquierda hecha con un gran telescopio en Chile, y a la derecha la del nuevo telescopio espacial. OK —deben haber dicho los astrónomos— las estrellas se ven un poco más nítidas. Pero tampoco es taaaaanto mejor. ¿2500 millones de dólares mejor? Es que el flamante instrumento tenía una óptica fallida, un espejo primario mal conformado, que sufría de aberración esférica. ¡Horror! Los que seguimos el caso de cerca recordamos la frustración y la expectativa por la reparación, que llevó años, miles de ingenieros y científicos, y una imprevista y complicada misión del transbordador Endeavour recién en 1993. La primera imagen tras la corrección fue de la galaxia M 100, publicada junto a la misma toma antes de que le pusieran anteojitos:

Y entonces el Hubble empezó a funcionar como se esperaba, y a llevar adelante su ambicioso plan de observaciones, que revolucionaron la astronomía moderna en más de un campo.

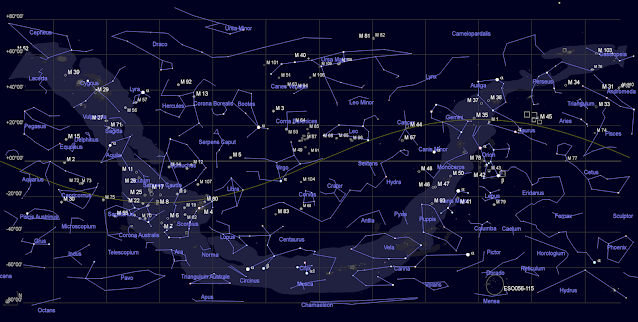

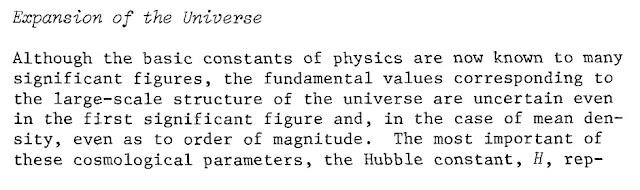

¿Cuál era ese plan? ¿Para qué se construyó el telescopio Hubble? Su historia había comenzado en 1946, cuando ni un sólo satélite artifical orbitaba la Tierra. Ni uno. Ni siquiera existía la NASA. Lyman Spitzer fue el autor de la idea, reconociendo que su posibilidad estaba «some years into the future». Lyman remó y remó durante décadas. En 1965 la NASA le encargó evaluar en detalle lo que se podría lograr con un gran telescopio espacial. El estudio llevó cuatro años y se publicó en 1969 (búsquenlo en el enlace, ¡está escrito a máquina!). Allí se identifica una cantidad de estudios posibles, y entre ellos el most important role: «la comprensión del universo a gran escala, su tamaño, su forma, su edad y evolución». Para empezar, había que medir los parámetros que lo definen, que en ese momento se conocían con enorme incerteza (a comparar con las constantes fundamentales de la física, que ya se conocían con muchas cifras decimales). Entre ellas, dicen, la más importante es la constante de Hubble, H, la tasa de expansión del universo (por eso el telescopio se bautizó con su nombre). Si bien la estimación original de Hubble (530 km por segundo por megaparsec) había sido considerablemente mejorada, el error de medición era todavía del 50%.

.jpg)

A lo largo de la siguiente década se diseñó el instrumento y se consiguió su financiación. Los planos y diagramas, dibujados a mano, son una delicia:

A lo largo de los años el Hubble completó más de 1 millón y medio de observaciones, y sus astrónomos han publicado más de 19 mil trabajos científicos, citados más de 1 millón de veces. Su operación es un milagro de la ingeniería: orbita a 500 km de altura, viajando a 25000 km/h, sin propulsores para orientarse, con electrónica e informática del siglo pasado, cocinado de un lado por el Sol y congelado del otro, y logra apuntar a sus blancos con precisión de 7 milisegundos de arco (un pelo a 50 km) durante horas.

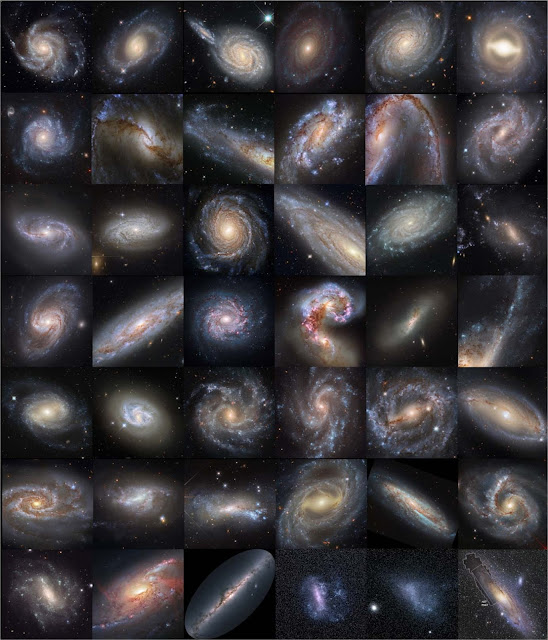

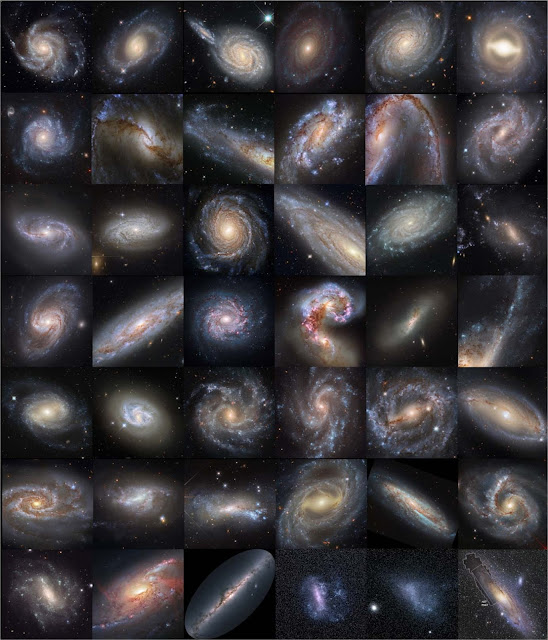

¿Y logró cumplir su objetivo primario, la medición de la constante de Hubble? Con creces. Aun antes de la reparación de la óptica, el Hubble dio el primer paso midiendo con precisión de 10% la distancia a la galaxia M 81: 11 millones de años luz, a comparar con las mediciones anteriores que daban entre 4.5 y 18. Con el tiempo los resultados se acumularon. En julio del año pasado se publicó el resultado final (?): Una medición exhaustiva del valor local de la constante de Hubble con precisión de 1 km/s/Mpc con el Telescopio Espacial Hubble y el equipo SHOES, de Adam Riess et al. El trabajo es esencialmente un escalón de la famosa escalera para medir el universo: el que conecta las estrellas variables cefeidas con las supernovas de tipo Ia (se lee "uno-a"). La exquisita visión del Hubble le permite ver cefeidas individuales en muchísimas galaxias, y supernovas por supuesto en todo el universo. Su estudio concurrente ha permitido el enorme avance en la determinación del ritmo de expansión del universo, imprescindible para calcular su tamaño, su curvatura, su edad y tantas otras propiedades del universo a gran escala. Las galaxias del estudio están bellamente ilustradas en el paper:

Las galaxias son hermosas, pero el paper es además suculento científicamente. He aquí una figura que muestra los tres escalones de la escalera de distancias: desde las estrellas más cercanas, medidas por métodos geométricos (

paralaje), a las cefeidas y luego las supernovas. La increíble alineación de estas mediciones es lo que permite calcular

H con precisión sin precedentes:

El resultado es un número: el universo se expande alrededor nuestro a razón de 72.53 ± 0.99 km/s/Mpc. Misión cumplida, tomá mate.

Pero resulta que existe otra medición de gran precisión de la constante de Hubble. Fue obtenida también desde el espacio, con un observatorio de microondas europeo llamado

Planck, usando una metodología completamente distinta. Planck ha observado sutiles fluctuaciones en

la radiación que viene del

Big Bang caliente, de manera que observa un universo mucho más antiguo que el de las galaxias, las cefeidas y las supernovas. Y su resultado de

H es menor. No mucho menor, pero las mediciones son tan precisas que es imposible compatibilizarlas. El paper de Riess muestra esta figura:

La línea verde vertical es el valor más probable calculado con el Hubble, y la azul, con el Planck. Las campanas muestran que los valores reales podrían ser diferentes que los medidos, como en cualquier experimento. Y las dos campanas están bien separadas, mostrando que es casi imposible que los resultados sean diferentes sólo por errores de medición. De hecho, el panel de abajo muestra lo mismo pero en escala logarítmica, para destacar que ni siquiera las imperceptibles colas de la campana verde alcanzan el valor azul. (Hay unos porcentajes marcados: por ejemplo, hay una probabilidad del 0.00003% de que, de acuerdo al Hubble,

H valga 68.14, compatible con Planck.)

¿Qué está pasando? ¿Por qué hay dos valores diferentes para la misma magnitud? ¿

En qué momento de la historia del universo divergieron, y por qué? Los astrónomos llaman a esto una

tensión en la constante de Hubble. Errores de medición, o errores sistemáticos, a esta altura ya han sido descartados. Un día contaré más detalles. Pero valga decir que nadie sabe cómo reconciliar los dos valores. Precisamente, de manera visionaria Spitzer también declaró

en su artículo de 1946 que la principal contribución del instrumento

sería

«el descubrimiento de nuevos fenómenos todavía ni imaginados, y

tal vez modificar profundamente nuestros conceptos de espacio y tiempo». Chan.

Resulta también que el mismo

Riess fue uno de los descubridores*, en 1998, de que la expansión del universo estaba acelerándose. Como si hubiera una fuerza contraria a la gravedad actuando a escala cósmica. ¿Qué es esa fuerza? Todavía no lo sabemos, aunque ya tiene un nombre: energía oscura, y la evidencia de su existencia actualmente abarca una multitud de líneas independientes, de modo que estamos bastante seguros de que es real.

*Riess ganó inmediatamente el Premio Nobel junto a Perlmutter y a Schmidt, pero le robaron datos al astrónomo chileno Mario Hamuy. Algo vergonzoso que algún día tengo que contar.

¿Estarán relacionadas las dos cosas? ¿En qué marco teórico podemos entenderlo? La verdad que por ahora no lo sabemos**.

Sólo el tiempo lo dirá. El tiempo, y la nueva generación de telescopios en tierra

y en el espacio, y la comunidad de cosmólogos y astrónomos que estudian estas cosas (que no son tantos, apenas unos miles en todo el mundo).

**Cuando un científico dice que "no sabemos" algo, no significa que no tenga una explicación. Casi siempre significa que tenemos muchas explicaciones, y que no sabemos cuál es la correcta.

¿Qué hay en el futuro del Hubble? El veterano telescopio viene fallando cada vez más seguido, y si bien siempre han podido ponerlo de nuevo en funcionamiento (a veces con ayuda de ingenieros ya jubilados), el final de su vida está cerca. Originalmente iba a ser traído de vuelta a tierra para que descansara en un museo; pero sin transbordadores esto ya no es posible. Actualmente, los planes son que se incinere en la atmósfera de manera controlada, el final usual de los grandes satélites. Sin embargo, una propuesta de SpaceX abrió una nueva posibilidad: un nuevo servicio en órbita, que incluya por lo menos subirlo a una órbita más alta, y tal vez reemplazar algún instrumento. Quizás se haga, y el Hubble nos regale un par de décadas más de observaciones y descubrimientos.

Las imágenes son todas de las fuentes mencionadas. La foto del final es la del

reciente aniversario.

La información de prensa de la imagen de la primera luz señala que la resolución calculada a partir de la estrella doble de la parte superior de la foto es de 0.8 segundos de arco, mientras que la del telescopio terrestre es de 1.1 segundos, y añade "which points out the remarkable increase in resolution of the HST". ¡Qué caradura el que escribió eso! La resolución, después de la reparación, llegó a 0.04 segundos, un valor que sí es remarkably mejor que 1.1.

La foto fue tomada el 20 de mayo de 1990 a las 15:14:14 UT, y fue

una exposición de 30 segundos. No logré descargar la imagen raw

del archivo (sólo un preview, pero es muy feo). Sí pude verificar que hubo varias imágenes anteriores, mucho

más cortas (menos de un segundo). Otro día las muestro.

.jpg)

.jpg)

.jpg)