Cuando observé el transitorio misterioso en NGC 7213, que conté hace poco, busqué toda la información que pude sobre la galaxia. Entre la masa de papers que leí en diagonal encontré algo rarísimo:

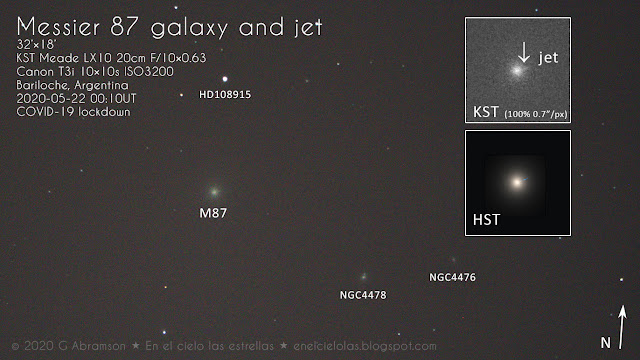

¿Qué? Eso: los autores dicen que en el centro de algunas galaxias activas (galaxias cuyos núcleos son compactos e inusualmente luminosos) podría haber agujeros de gusano. La interpretación estándar de los núcleos de las galaxias activas es que alojan agujeros negros supermasivos (con masas millones de veces mayores que las estrellas), cuya interacción con la materia que orbita a su alrededor produce la radiación inusual. Hemos hablado aquí de un tipo de estos, los quasars (por favor, digan cuéisar, no cuásar). Incluso les mostré que con mi telescopio de 20 cm, desde el centro de Bariloche, es posible fotografiar el chorro de materia y energía que surge de uno de los más famosos, el que se encuentra en el centro de la galaxia M87 en Virgo.

Resulta que una cantidad de astrofísicos (mayormente rusos) viene diciendo que, en lugar de agujeros negros, podría haber agujeros de gusano en el núcleo de estas galaxias. Piotrovich y sus colegas analizan las consecuencias físicas de esto, en particular para diferenciarlos de los agujeros negros supermasivos. Y concluyen con una lista de posibles galaxias candidatas, basados precisamente en características de la radiación que emiten, específicamente en la eficiencia para emitirla, que parece exceder la máxima posible para agujeros negros normales en rotación. ¡Y una de las galaxias candidatas es nada menos que mi amiga NGC 7213!

¿Será posible? Tanto los agujeros negros como los agujeros de gusano son geometrías posibles, en el sentido de que son soluciones de las ecuaciones de la Relatividad General. La solución que hoy llamamos agujero negro fue descubierta rápidamente, en 1916. Existe amplia evidencia observacional de que realmente existen como objetos en nuestro universo. Sobre los agujeros de gusano se sabe mucho menos. Popularmente se los visualiza conectando regiones lejanas del universo (como en la película Interestelar), pero hay que recordar que esos "puentes" son en realidad en un espacio-tiempo 4D. Se creía que no podían ser objetos estables, pero recientemente se han descripto posibles agujeros de gusano estables, y hasta atravesables, sin necesidad de apelar a formas extrañas de la materia (de las que no tenemos ninguna evidencia que existan). Nuestro amigo Juan Martín Maldacena, sin ir más lejos, ha discutido este tipo de agujeros de gusano recientemente. Pero sobre estos contaré más en otro momento.

La verdad que no estoy en condiciones de juzgar si estas hipótesis son disparatadas o si tienen alguna verosimilitud. Los trabajos están publicados en revistas respetables, pero no sé. En todo caso, me resultó fascinante haber estado mirando directamente, tal vez, quizás, en una de esas, a la garganta de un agujero de gusano. Guau.

Algunos papers relevantes son:

Piotrovich et al., Possible wormhole candidates in active galactic nuclei, Universe 6:120 (2020).

Kardashev et al., Astrophysics of wormholes, International Journal of Modern Physics D 16:909–926 (2007).

Tripathi et al., Search for traversable wormholes in active galactic nuclei using x-ray data, Physical Review D 101:064030 (2020).

La foto de alta resolución de NGC 7213 es del Carnegie-Irvine Galaxy Survey. Las otras fotos son mías, qué embromar.